De plus en plus de métiers ont des difficultés à recruter alors que de nombreux salariés ne parviennent pas à trouver de poste à l’issue d'une reconversion. Ce sont pour la plupart des ouvriers et employés non qualifiés.

Publié le 8 février 2022 09:56 Parcours de reconversion des salariés

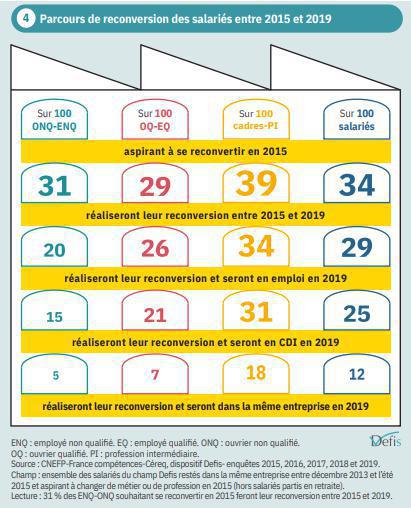

Parcours de reconversion des salariés34% des salariés souhaitent changer de métier

Changer de métier

Toutes les catégories sociales ne subissent pas de la même façon les conséquences du manque d’emplois : il y a treize fois plus de demandeurs d’emplois que de postes vacants en France au troisième trimestre 2021. Si le marché du travail ne fait pas de place pour tout le monde, il est tout aussi essentiel de développer une politique ambitieuse de formation au service des reconversions que de promouvoir la création d’emplois durables pour relever le défi du chômage des moins qualifiés.

Le sujet de la reconversion professionnelle est au cœur des enjeux actuels. Cependant changer de métier ne garantit pas de réaliser une reconversion, encore moins de retrouver un emploi.

Selon l’enquête Defis réalisée en 2015, 34 % des salariés souhaite changer de métier :

- 39% des salariés dans les emplois peu qualifiés

- 32 % des ouvriers et employés qualifiés (OQ-EQ)

- 29 % des cadres et professions intermédiaires (PI).

Ces souhaits obéissent à une insatisfaction commune devant la situation professionnelle qui détermine la volonté de quitter son métier. Beucoup de personnes souhaitent changer de métier mais ne savent pas quoi faire.

Le souhait de vouloir changer de métier illustre trois logiques selon que l’on est salarié en emploi peu, moyennement ou très qualifié :

- une réaction forcée par les aléas de la vie professionnelle,

- un refus du déclassement et des conditions d’emploi dégradées

- une quête de sens et des aspirations plus fréquentes à laisser davantage de temps à sa vie personnelle.

Les ouvriers et les employés peu qualifiés sont les plus demandeurs de changement mais ce sont eux aussi qui tirent le moins de bénéfices d’un parcours de reconversion. La volonté de se reconvertir obéit à des logiques différentes selon la catégorie socioprofessionnelle des salariés.

L'âge aussi a son importance. Ce ne sera pas la même chose de changer de métier à 30 ans qu'à 50 ans.

Se reconvertir pour trouver un métier

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 et le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) ont déployé des instruments que le Plan de relance a renforcés. Ainsi, depuis l’été 2020, les reconversions vers les métiers en tension ou les métiers d’avenir représentent un enjeu fort pour accompagner la sortie de crise provoquée par l’épidémie de Covid-19 et faire face aux mutations numérique et écologique.

De telles orientations sont en proie à de fortes ambivalences dans la mesure où elles oscillent entre volonté de faire plus de place à l’initiative et à la liberté individuelle (dans la continuité des réformes engagées depuis le début des années 2000) et souci d’orienter les reconversions vers les métiers d’avenir ou en tension. Ainsi, de fortes incertitudes demeurent quant aux marges de manœuvre dont les personnes disposent concrètement pour se diriger vers un nouveau métier et en tirer avantage, notamment les ouvriers et employés peu qualifiés (ONQ-ENQ). Principales cibles des politiques de reconversion, ils sont eux aussi appelés à devenir les acteurs de leur vie professionnelle alors que les voies pour construire leur parcours sont loin d’être tracées. La crise sanitaire et économique a rendu plus visible leur situation : au cœur d’importantes mutations, ils sont particulièrement invités à s’adapter, se former et à changer d’emploi.

Mais certains d’entre eux n’ont pas attendu la crise pour vouloir changer de métier ou de profession. Avec une fenêtre d’observation de 4 ans, entre 2015 et 2019, l’enquête Defis permet de dresser un bilan des parcours et de replacer une telle aspiration en contexte dans l’entreprise d’origine pour saisir dans quelle dynamique se fabrique l’idée d’une reconversion, quels en sont les ressorts, les contraintes et les issues en 2019.

Les salariés en emploi peu qualifié ne recourent pas moins aux dispositifs d’accompagnement des reconversions

De nombreux dispositifs existent au service des reconversions :

- conseil en évolution professionnelle (CEP),

- VAE,

- bilan de compétences

Si ces voies restent peu empruntées, les ONQ et ENQ n’en bénéficient pas moins que les autres. Entre 2015 et 2019, 6 % d’entre eux se sont tournés vers un CEP, 14 % ont réalisé un bilan de compétences, 12 % ont sanctionné une VAE.

Entre 2015 et 2019, le taux de recours au CPF le plus important s’observe pour eux : 22 % contre 10 % des ouvriers et employés qualifiés. Or, avant la monétisation du CPF par la loi du 5 septembre 2018, le plafond de 150 heures prévu pour les salariés à temps plein continûment employés, au bout de huit ans, a représenté un niveau bien modeste pour entreprendre une reconversion sans moyen complémentaire. Si le CPF finance des formations plutôt courtes, la tendance s’inverse avec le CIF, qui est la pierre angulaire d’une vision qui lie formation, promotion et mobilité sociale. Celui-ci a la particularité de permettre au salarié de suivre une formation de son choix sur le temps de travail, en conservant son poste ainsi que sa rémunération sur une durée d’un an, voire plus, selon les accords de branche.

Mais seulement 2 % des ENQ-ONQ en ont bénéficié. C’est pourtant pour eux que de longues formations sont appelées à jouer un rôle central.

Partager cet article :

Nos ressources pour les professionnels

Comment optimiser le recrutement ?

Témoignage - Centre services Bourgoin Jallieu

Voir le témoignage

Recrutement : Comment gérer son flux de candidats au quotidien ?

Témoignage - Ensemble Autrement

Voir le témoignageSur le même thème

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros