Les personnes âgées de 60 ans ou plus confrontées à des situations de perte d’autonomie peuvent solliciter une aide gérée par les départements, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), pour couvrir tout ou partie de leurs besoins.

Publié le 27 octobre 2021 06:35

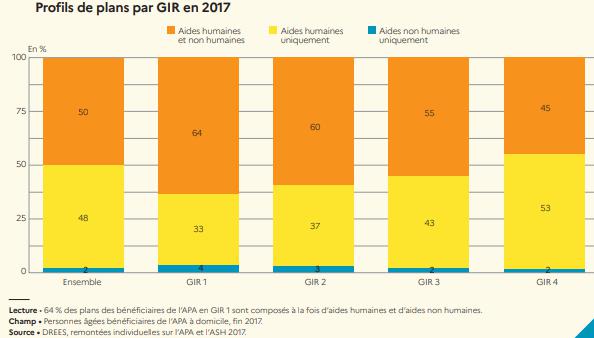

50% des plans d'aide APA comprennent une aide non humaine

Une aide humaine quasi systématique

La DRESS publie une étude sur les plans d'aide de l'APA en 2017. Fin 2017, une aide humaine est quasi systématique dans les plans notifiés par les départements aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile.

Plus de la moitié des plans d'aide incluent d’autres types d’aides, comme des aides techniques ou des solutions d’accueil temporaire. Cette proportion est en hausse par rapport à 2011, où seulement quatre plans sur dix incluaient des aides non humaines.

Le recours aux aides non humaines augmente avec le niveau de dépendance : 64 % des plans des individus en GIR 1 en contiennent, contre 45 % en GIR 4.

Les fournitures de Téléassistance et d’hygiène sont les aides techniques les plus fréquemment proposées (respectivement 25 % et 26 %). Les aides à l’accueil temporaire en établissement se développent, mais ne restent notifiées en moyenne que dans moins d’un plan sur dix.

L’utilisation d’aides humaines dans les plans d’aide à domicile est très uniforme sur l’ensemble du territoire français. À l’inverse, la notification d’aides non humaines est très disparate selon les départements : certains en prévoient pour la très grande majorité des bénéficiaires, quand d’autres n’en notifient que très rarement.

Téléalarme et fourniture d'hygiène

Les aides techniques proposées dans les plans d’APA permettent à leurs bénéficiaires de conserver une certaine autonomie à domicile et de prévenir les risques d’accidents de la vie courante.

Elles peuvent être mensuelles, elles sont alors versées tout au long de l’année, et comprennent notamment les fournitures d’hygiène, le portage de repas et la téléalarme. Elles peuvent également être ponctuelles et consister, par exemple, en la pose de barres d’appui, l’achat de dispositifs de soutien (fauteuil roulant, etc.) ou l’aménagement du logement (adaptation des meubles, de la salle de bains ou de la cuisine).

En 2017, le recours est beaucoup plus élevé qu’en 2011 pour chacun des différents types d’aides techniques régulières. La structure de ces aides est cependant restée identique, avec un recours important aux fournitures d’hygiène et à la téléalarme, comprises dans un quart des plans en moyenne.

L’utilisation de fournitures d’hygiène croît avec la perte d’autonomie du bénéficiaire, quand l’abonnement à la téléalarme diminue avec celle-ci. Cette baisse peut être expliquée par une présence plus importante d’aidants pour les bénéficiaires en GIR 1 et donc un besoin moindre pour cet outil. Enfin, les aides à l’aménagement du logement sont très peu utilisées.

Faible recours aux aides à l’accueil temporaire et aux dispositifs de soutien de l’aidant

La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) votée en décembre 2015 a créé un droit au répit. Ce dernier permet aux proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie de se reposer ou de dégager du temps, ce qui se concrétise notamment par le recours à des aides à l’accueil temporaire en établissement, que ce soit uniquement en journée (accueil de jour) ou la nuit (hébergement temporaire). De plus, la loi ASV prévoit la mise en place de dispositifs d’urgence de soutien de l’aidant, en cas d’hospitalisation de ce dernier par exemple, avec l’ouverture de nouvelles aides. Le droit au répit comprend également des aides au transport des bénéficiaires dans des véhicules adaptés, ce qui soulage les aidants de cette charge. Le recours à ces différentes aides reste néanmoins encore faible en 2017. Il est ainsi de l’ordre de 3 % en décembre 2017 pour l’accueil de jour et pour l’hébergement temporaire.

La loi ASV permet notamment le financement de ces aides y compris au-delà du plafond légal de l’allocation – donc y compris pour les plans saturés (quand le montant notifié total (la somme des montants notifiés d’aides humaines et d’aides non humaines) excède 96 % du plafond associé au GIR du bénéficiaire)–, ce qui n’était pas possible auparavant. Même si le recours à l’accueil de jour et à l’hébergement temporaire reste très faible en 2017, il a plus que doublé par rapport à 2011

APA et plans d'aide

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans résidant à domicile ou en établissement et confrontées à des situations de perte d’autonomie. L'APA est gérée par les départements, et répond aux besoins particuliers de chaque bénéficiaire. Elle permet la prise en charge d’aides et de services diversifiés. A domicile, l'espérance de vie des bénéficiaires de l'APA est de 1,4 an.

Les quatre premiers groupes iso-ressources (GIR), indicateur qui sert à évaluer le degré de dépendance, ouvrent droit à l’APA.

Les plans d’aide d’APA notifiés détaillent l’ensemble des aides qui sont accordées aux personnes âgées de 60 ans ou plus dans le cadre d’une demande d’APA à domicile. Une équipe médico-sociale évalue préalablement in situ les besoins de la personne âgée et recense les différents types d’aides nécessaires à son maintien à domicile. Le conseil départemental notifie ensuite à la personne âgée un montant de plan d’aide, qui ne peut toutefois excéder un plafond national. En 2017, les plafonds s’élevaient à 663,61 euros par mois pour le GIR 4, 994,87 euros pour le GIR 3, 1376,91 euros pour le GIR 2 et 1714,79 euros pour le GIR 1.

Les bénéficiaires de l'APA peuvent faire des demandes de prise en charge.

Partager cet article :

Nos ressources pour les professionnels

Outil de gestion des candidatures Aladom : retour d'expérience client

Témoignage - Arc en ciel Services

Voir le témoignage

Comment optimiser le recrutement ?

Témoignage - Centre services Bourgoin Jallieu

Voir le témoignageSur le même thème

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros