Elles sont 475 000 en France à accompagner au quotidien les personnes âgées, handicapées ou dépendantes, souvent dans l’ombre et sans reconnaissance. Pourtant, les aides à domicile jouent un rôle central dans le maintien à domicile et la prise en charge de la dépendance. Une nouvelle étude publiée par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), le 12 juin 2025, jette une lumière crue sur leur rémunération réelle.

Publié le 19 juin 2025 08:30

Étude DREES 2025 : les aides à domicile restent parmi les moins bien payées

Des temps partiels massifs, des revenus annuels très faibles

Les salariées des particuliers employeurs : les plus précaires

Des écarts d’âge et de genre… inversés

Une évolution salariale lente et incomplète

Témoignage : « Mon métier est vital, pas reconnu »

Une alerte pour les politiques publiques

Vers une reconnaissance indispensable ?

Moins de 1 500 euros nets par mois en équivalent temps plein

Ces rémunérations doivent aussi être mises en regard de l’évolution récente du Smic. Pour mieux contextualiser ces montants, nous avons publié un point de repère sur le montant du Smic actuel et ses réévaluations successives. Une comparaison utile pour mesurer l’écart persistant entre les aides à domicile et d'autres professions à faible qualification.

Premier enseignement de l’étude : en 2021, le salaire moyen net mensuel en équivalent temps plein (EQTP) pour un poste d’aide à domicile (hors particuliers employeurs) s’élève à 1 470 euros. C’est 1,15 fois le Smic, soit bien en dessous de la moyenne nationale des employés. La moitié des postes sont même rémunérés en dessous de 1 430 euros nets, ce qui les place parmi les plus bas revenus du champ social.

Les postes dans le secteur public sont mieux rémunérés (1 570 € en EQTP) que ceux dans le secteur associatif (1 470 €) ou privé hors particuliers employeurs (1 380 €). Les titulaires du public touchent 11 % de plus que ceux en CDI et 9 % de plus que ceux en CDD. Un écart significatif qui témoigne d’une hiérarchie des statuts, même dans un métier déjà fragilisé.

Des temps partiels massifs, des revenus annuels très faibles

Cette réalité s’inscrit dans un contexte plus large de tensions sur les métiers du soin. Dans un autre article, nous avons analysé les évolutions démographiques du secteur : vieillissement des professionnelles, manque de renouvellement des vocations, et accroissement des besoins de prise en charge. Les aides à domicile n’échappent pas à ces tendances.

Mais au-delà du salaire horaire ou mensuel, c’est le revenu salarial annuel moyen qui révèle l’ampleur de la précarité :

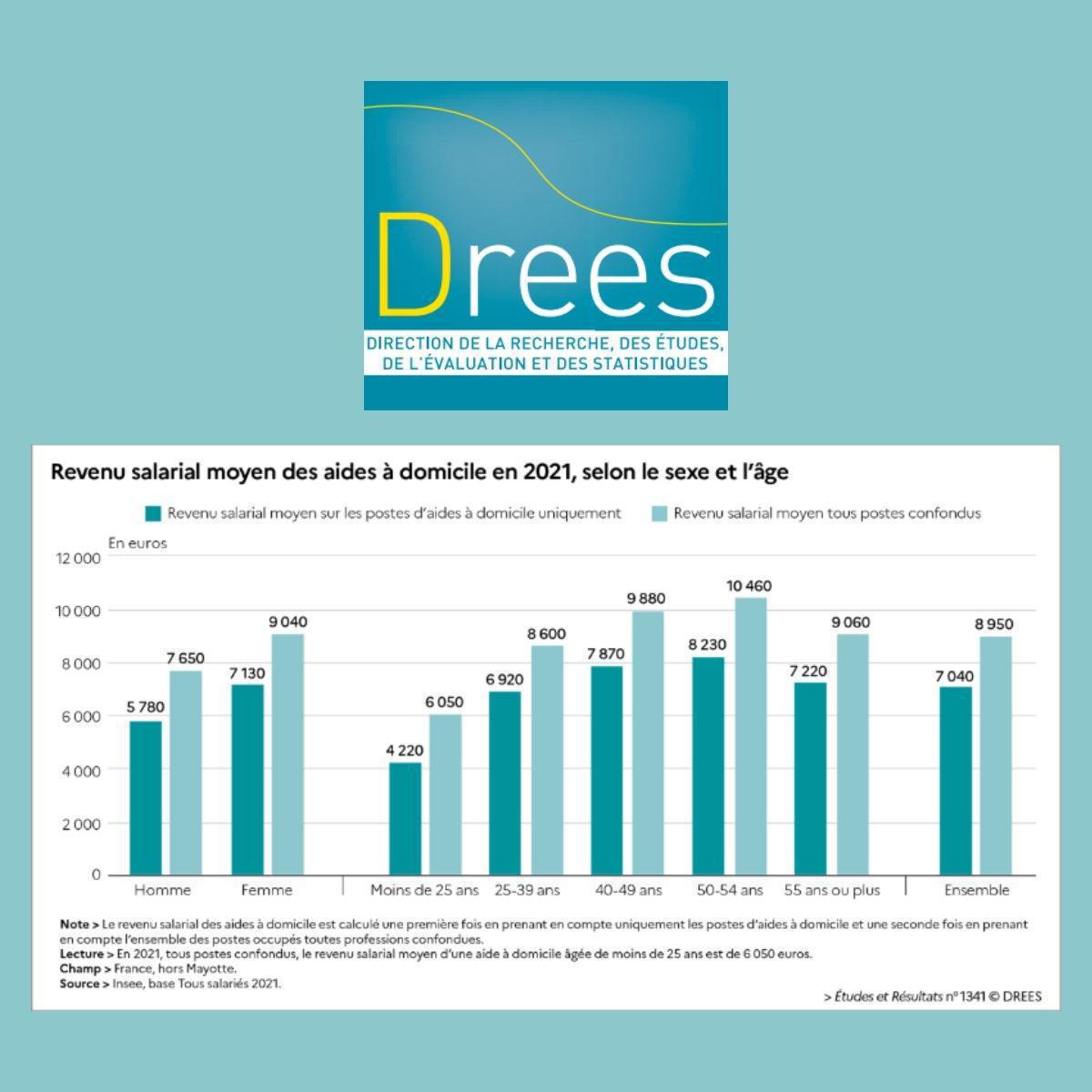

- Sur l’ensemble de leurs postes d’aide à domicile, les professionnels touchent en moyenne 7 040 € par an.

- En élargissant à tous les postes occupés, ce revenu grimpe à 8 950 €, soit 34 % de moins que la moyenne des employés français.

En cause : un recours massif au temps partiel, souvent contraint. En 2022, 75 % des aides à domicile travaillaient à temps partiel, contre 30 % pour les autres employés et 7 % tous secteurs confondus. Ce morcellement des contrats explique aussi pourquoi la moitié des aides à domicile cumulent plusieurs postes, dans ou hors de leur métier.

Les salariées des particuliers employeurs : les plus précaires

Pour celles et ceux qui souhaitent proposer leurs services ou trouver des missions dans ce secteur, nous mettons à disposition sur notre plateforme des annonces, qui mettent en relation aides à domicile et particuliers employeurs partout en France. Un outil concret pour améliorer la visibilité et faciliter les prises de contact, même dans les zones moins bien desservies.

La situation est encore plus critique pour les aides à domicile salariées uniquement par des particuliers employeurs. Leur revenu salarial annuel moyen tombe à 4 100 € sur les postes d’aide à domicile, 64 % de moins que dans le secteur public.

Ces professionnelles ne travaillent en moyenne que 420 heures par an, contre 1 080 heures dans le public. Résultat : leur activité est souvent un complément de revenu, et 68 % d’entre elles occupent au moins un autre poste dans une autre profession. En intégrant tous leurs emplois, leur revenu annuel atteint 7 380 €, dont seulement 56 % proviennent de leur activité d’aide à domicile.

Des écarts d’âge et de genre… inversés

Fait notable, les femmes perçoivent en moyenne un revenu salarial supérieur de 23 % à celui des hommes sur les postes d’aide à domicile. Cela s’explique par un volume d’heures plus important (740 h/an contre 600 h/an pour les hommes).

Par ailleurs, les aides à domicile âgées de 50 à 54 ans perçoivent les revenus les plus élevés, avec 8 230 € annuels. Les tranches 25-39 ans et 40-49 ans touchent respectivement 16 % et 4 % de moins. Cela reflète probablement une plus grande disponibilité ou une ancienneté accrue chez les plus de 50 ans.

Une évolution salariale lente et incomplète

Avec l’ancienneté, les salaires progressent… mais bien moins que dans d’autres secteurs. Une aide à domicile en poste depuis plus de 20 ans gagne 1 620 € par mois en EQTP, soit 15 % de plus que celle en poste depuis moins de cinq ans. En comparaison, l’écart dans l’ensemble des métiers employés est de 27 %, selon la DREES.

Cela signifie que même avec deux décennies d’expérience, les aides à domicile ne rattrapent jamais le niveau moyen des autres salariés. Cette stagnation empêche toute projection à long terme et accentue le sentiment de déclassement.

Témoignage : « Mon métier est vital, pas reconnu »

« Je travaille depuis 18 ans comme aide à domicile, dans une petite commune de l’Aisne. Je fais les courses, la toilette, les repas, parfois juste parler… mais je gagne à peine plus que le Smic, et je n’ai pas de CDI. » Claire, 53 ans, citée par ASH.

« Les gens croient qu’on est juste des dames de ménage, mais on est souvent les seules personnes que voient les bénéficiaires dans la semaine. On évite des hospitalisations, on maintient un lien. C’est usant, et c’est sous-payé. » témoigne Fatoumata, 42 ans, en emploi associatif.

Une alerte pour les politiques publiques

À cela s’ajoute une évolution réglementaire majeure : depuis 2025, une carte professionnelle est désormais obligatoire pour les aides à domicile. Nous avons détaillé ce changement dans notre article sur la carte professionnelle, qui précise les démarches, les enjeux et les impacts attendus sur la reconnaissance du métier. Un pas vers plus de professionnalisation, mais aussi un défi administratif pour beaucoup de salariées du secteur.

Alors que le gouvernement mise de plus en plus sur le maintien à domicile pour faire face au vieillissement de la population, cette étude souligne un décalage criant entre les ambitions politiques et les moyens humains réellement mobilisés.

La revalorisation salariale des aides à domicile a été amorcée via la prime Ségur, ou des dispositifs comme le complément de traitement indiciaire (CTI). Mais les effets restent encore trop limités. De nombreux professionnels réclament une revalorisation structurelle, des plannings moins morcelés et des conditions de travail dignes.

Vers une reconnaissance indispensable ?

Le secteur de l’aide à domicile est l’un des plus féminisés, les plus exposés, et paradoxalement l’un des moins valorisés financièrement. Cette étude de la DREES confirme ce paradoxe, tout en soulignant la nécessité urgente de repenser les modèles d’emploi dans ce secteur clé de la solidarité.

Car si les chiffres sont parlants, le cœur du métier reste humain. Et derrière chaque salaire trop bas, chaque contrat trop court, se cache une personne qui prend soin d’une autre, jour après jour.

Pour aller plus loin

Dans cet épisode du podcast "Servez-vous", nous explorons le sujet des métiers d’aides à domicile, bien loin des idées reçues. Une immersion humaine et inspirante auprès de celles et ceux qui accompagnent au quotidien la fragilité.

⮕ Écouter l’épisode : Rencontre avec A2micile

Partager cet article :

Nos ressources pour les professionnels

Comment développer sa clientèle rapidement et durablement ?

Témoignage - Melior Services

Voir le témoignage

Recrutement : Comment recruter des profils ciblés ?

Témoignage - Les 3 Forêts

Voir le témoignageSur le même thème

Consultez les annonces en lien avec cette actualité

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros