Une pénurie alarmante de personnel qualifié

Les difficultés de recrutement dans le secteur du grand âge s’accentuent de manière préoccupante. Selon l’enquête EHPA de la Drees, en 2019,

61% des Ehpad déclaraient peiner à embaucher du personnel qualifié, un taux qui atteignait 65% dans le secteur privé à but non lucratif.

Deux professions cristallisent particulièrement ces tensions :

Les

aides-soignants, maillons essentiels en établissement comme à domicile, subissent un déficit d’attractivité alarmant. Entre 2012 et 2017, le nombre de candidats aux concours d’entrée en formation a chuté de 25% (d'après le rapport de Myriam El Khomri). Ce désintérêt s’explique par des rémunérations faibles, des horaires contraignants, des conditions de travail éprouvantes et un manque de reconnaissance. Pour la Fnadepa, la dégradation de l’image des Ehpad dans les médias et la surcharge croissante de travail dissuadent les professionnels d’intégrer ou de rester dans ce secteur.

Bien que la réglementation impose à chaque Ehpad de disposer d’un médecin coordonnateur, le recrutement de ces professionnels reste particulièrement difficile en raison des tensions liées à la démographie médicale. Selon l’enquête EHPA, en 2015, 10% des Ehpad avaient un poste de médecin coordonnateur vacant depuis plus de six mois. Cette situation perdure, comme le montre l’enquête de la Cour des comptes pour son rapport public de 2022 : un tiers des Ehpad contrôlés connaissaient ou avaient récemment connu une vacance de ce poste essentiel.

Des conditions de travail éprouvantes pour les soignants

Le quotidien des aides-soignants,

auxiliaires de vie et autres personnels du secteur médico-social est marqué par des journées particulièrement intenses et physiquement épuisantes. Les gestes répétitifs et éprouvants, comme les transferts de résidents ou la réalisation des toilettes, sollicitent durement le corps et augmentent les risques de

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), largement répandus dans la profession. A cette charge physique s’ajoute une cadence élevée qui laisse peu de place à la pause ou au repos. Par exemple, dans l’Ehpad communal de La Roche-Jaudy, près de Lannion (Côtes-d’Armor), les aides-soignantes réalisent “9 à 10 toilettes par matinée” et "12 à 14 le week-end”, ne disposant en moyenne que 15 minutes par résident, soit moitié moins que les 30 minutes théoriques enseignées en formation. "Elles passent leurs journées à courir après le temps.”, déplore Éric Darricau, directeur de l’établissement, dans un entretien accordé à

Ouest-France. Or, cette pression temporelle empêche souvent un accompagnement personnalisé des résidents, ce qui généère un sentiment de frustration et d’impuissance chez les professionnels.

La

charge émotionnelle est tout aussi importante. Accompagner quotidiennement des personnes fragiles, parfois en fin de vie, nécessite un investissement humain considérable. Pourtant, le manque structurel de personnel réduit les possibilités d’échanges et d’écoute, pourtant primordiaux pour créer des liens de confiance et apporter un soutien affectif de qualité. Cette absence de temps pour les relations humaines accentue le sentiment d’un travail "à la chaîne", éloigné des valeurs de soin et d’attention portées par ces métiers.

Les conséquences de cette pénibilité sont alarmantes.

Le secteur médico-social présente un taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles trois fois supérieur à la moyenne nationale. En 2019, selon un

rapport de la Cour des comptes publié en octobre 2022, cela représentait 3.5 millions de jours d’arrêt de travail, soit l’équivalent de 17 000 postes à temps plein non remplacés. Ces absences fragilisent encore davantage les équipes, qui doivent compenser le manque de collègues en redoublant d’efforts. Le cercle vicieux est ainsi enclenché : surcharge de travail, épuisement, arrêts maladie, et nouvelles difficultés pour assurer une continuité des soins.

Face à ces conditions, nombreux sont les professionnels qui s’interrogent sur leur avenir dans le secteur. Le risque de burn-out est particulièrement élevé, tout comme le sentiment de ne pas être reconnus à la hauteur de leur engagement. Sans amélioration significative des effectifs, des conditions de travail et de la valorisation de ces métiers, ces difficultés continueront à peser lourdement sur un personnel déjà au bord de la rupture.

Un secteur en tension : absentéisme, instabilité et coût de l’intérim

L’absentéisme est devenu un problème structurel dans les Ehpad, atteignant des niveaux préoccupants. En 2021, il s’élevait selon la Fehap (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés non lucratifs) à 13.3% dans le secteur privé à but non lucratif, un chiffre qui ne cesse de progresser depuis plusieurs années. Ce phénomène s’explique par des conditions de travail difficiles, la pénibilité physique et émotionnelle des tâches, ainsi que le manque chronique de personnel pour absorber la charge de travail. Les équipes en place, déjà sur-sollicitées, doivent compenser les absences de leurs collègues, ce qui accentue leur épuisement professionnel. Cette surcharge mène à des arrêts maladie supplémentaires et, inévitablement, à une augmentation des démissions. Un véritable cercle vicieux se met en place, où la fatigue et le stress conduisent à des absences accrues, alimentant un sentiment d’usure et de désengagement au sein des équipes.

Face à cette situation, le turn-over des professionnels de santé s’accroît, ce qui aggrave encore davantage la stabilité déjà fragile des établissements. Le départ fréquent de personnels expérimentés complique la transmission des savoirs et des bonnes pratiques aux nouveaux arrivants. Le manque de fidélisation est d’autant plus préoccupant qu’il prive les Ehpad de ressources humaines essentielles pour garantir un accompagnement de qualité des résidents. Selon les experts, cette volatilité des équipes s’est encore accentuée depuis la crise sanitaire, qui a agi comme un catalyseur des fragilités déjà existantes dans le secteur médico-social.

Pour pallier ces difficultés, de nombreux Ehpad n’ont d’autre choix que de recourir à l’intérim, devenu une solution incontournable, mais coûteuse. Selon une enquête menée par la Fnadepa en 2023, 28.3% des directeurs déclarent faire appel quotidiennement à des intérimaires, tandis que 31% y ont recours au moins une fois par semaine. Bien que cette pratique permette de répondre ponctuellement aux besoins immédiats de personnel, elle entraîne de multiples conséquences négatives pour les établissements comme pour les résidents. D’abord, le coût financier du recours à l’intérim pèse lourdement sur les budgets des Ehpad, déjà fragilisés. Les contrats intérimaires, plus onéreux que les postes en CDI, absorbent des ressources qui pourraient être investies dans des solutions structurelles pour améliorer les conditions de travail et fidéliser les équipes.

Ensuite, le recours régulier à l’intérim dégrade la qualité et la continuité des soins. Les intérimaires, souvent présents pour des durées très courtes, ne disposent pas toujours du temps nécessaire pour s’intégrer aux équipes, connaître les besoins spécifiques des résidents et établir une relation de confiance avec eux. Cette précarité relationnelle renforce le sentiment d’instabilité, tant pour les résidents que pour les soignants en poste. Comme le souligne la Fédération française des infirmières coordinatrices (Ffidec), “les intérimaires ne font que passer et sont souvent à un niveau d'engagement minimal, ce qui impacte la qualité de la prise en charge.”

Pour tenter de limiter ces dérives, la loi Valletoux du 27 décembre 2023 a introduit des mesures qui visent à encadrer le recours à l’intérim dans les établissements médico-sociaux. A compter de juillet 2024, les professionnels intérimaires doivent justifier d’au moins deux ans d’expérience avant de pouvoir intervenir dans les Ehpad. Cette réglementation vise à garantir un minimum de compétences et d’engagement parmi les soignants intérimaires, tout en incitant les établissements à renforcer leurs politiques de recrutement et de fidélisation pour réduire leur dépendance à ces solutions temporaires.

Quand les difficultés économiques amplifient la crise du grand âge

La crise des ressources humaines dans les Ehpad s’inscrit dans un contexte économique particulièrement tendu, qui vient amplifier les difficultés rencontrées par les établissements. Avec des budgets souvent limités et une progression des coûts liés au vieillissement de la population, les structures peinent à allouer les moyens nécessaires pour répondre aux besoins croissants des résidents et améliorer les conditions de travail des soignants. Le manque d’investissements dans le secteur médico-social a un impact direct sur les équipes, déjà surmenées, et renforce les inégalités entre établissements, certains disposant de moins de ressources pour recruter et fidéliser du personnel qualifié.

Les difficultés financières s’expliquent également par l’augmentation des charges liées au recours à l’intérim, une solution devenue incontournable pour pallier les absences.

Le coût de ces missions temporaires, souvent supérieur à celui des contrats pérennes, pèse lourdement sur les budgets des Ehpad et limite leur capacité à investir dans des dispositifs de prévention de l’absentéisme ou dans des améliorations structurelles. Ce cercle vicieux économique, où les dépenses imprévues grèvent les budgets déjà serrés, entrave toute perspective d’amélioration durable. Les directeurs se retrouvent ainsi contraints de gérer au jour le jour des difficultés sans pouvoir mettre en place des stratégies de long terme pour assurer la stabilité des équipes et la qualité de l’accompagnement. Parallèlement, les tensions économiques accentuent les conséquences du manque de personnel sur la santé des soignants. Lorsque les effectifs sont insuffisants, la charge de travail des équipes en poste augmente mécaniquement, ce qui aggrave la pénibilité physique et mentale. Cette surcharge favorise l’épuisement professionnel, les arrêts maladie répétés et, inévitablement, le turn-over des personnels.

De nombreux soignants expriment leur sentiment d’exercer dans des conditions dégradées, où ils ne peuvent plus consacrer le temps nécessaire à chaque résident.

La situation économique impacte également les capacités des Ehpad à offrir des rémunérations attractives et des perspectives d’évolution professionnelle. Malgré les revalorisations salariales issues du

Ségur de la santé, les salaires restent souvent jugés insuffisants pour compenser la pénibilité et les horaires décalés qui caractérisent ces métiers. Les faibles marges budgétaires des établissements limitent leur capacité à mettre en place des politiques d’attractivité ambitieuses, telles que des formations continues, des primes ou des dispositifs de reconnaissance adaptés. De ce fait, les Ehpad peinent à attirer de nouveaux candidats et à fidéliser les professionnels déjà en poste, accentuant encore les tensions sur le marché de l’emploi.

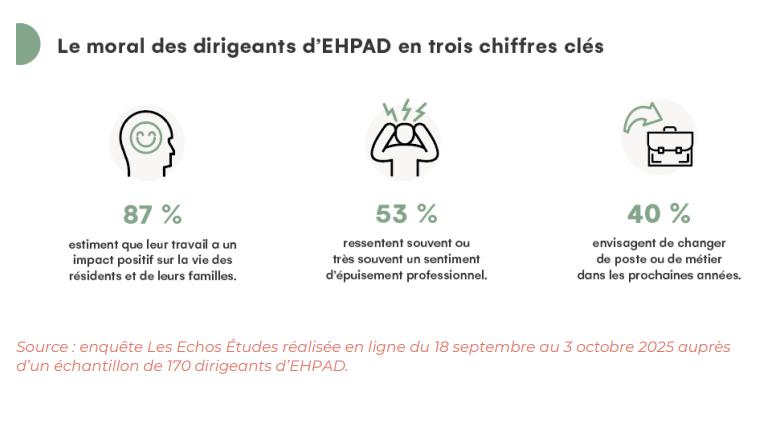

Enfin, cette situation économique tendue touche aussi directement les directeurs d’Ehpad, qui doivent gérer une multitude de défis au quotidien, souvent avec des ressources limitées. Selon une

enquête de la Fnadepa menée en 2023,

50% des directeurs envisagent de quitter leur poste à court ou moyen terme, contre 43% en 2022. Cette tendance révèle l’essoufflement des équipes de direction, qui ne parviennent plus à faire face aux contraintes budgétaires, à la gestion des ressources humaines et aux attentes des résidents et de leurs familles.

Les métiers du grand âge : une priorité nationale, des solutions locales

Face aux défis structurels du secteur médico-social, valoriser les métiers du soin et de l’accompagnement est une nécessité pour redonner de l’attractivité à ces professions. Plusieurs axes d’amélioration doivent être envisagés pour répondre à la crise actuelle.

Améliorer les rémunérations constitue une priorité absolue. Si le Ségur de la Santé a permis des avancées significatives, celles-ci demeurent encore insuffisantes au regard de la pénibilité des métiers et des responsabilités assumées par les professionnels. Une revalorisation salariale plus ambitieuse est indispensable pour reconnaître à sa juste valeur le travail des aides-soignants, auxiliaires de vie et autres personnels.

Renforcer la formation est également incontournable pour offrir des perspectives d’évolution et valoriser les carrières. Cela implique la mise en place de parcours qualifiants, de modules de spécialisation et de passerelles vers d’autres métiers du secteur. En investissant dans des dispositifs de formation continue, les professionnels pourraient acquérir de nouvelles compétences et se projeter dans des trajectoires professionnelles motivantes.

Enfin,

alléger la charge de travail semble nécessaire pour améliorer les conditions d’exercice et prévenir l’épuisement. Cela passe par un renforcement des effectifs afin d’augmenter le ratio de soignants par résident, ce qui favorise un accompagnement plus humain et personnalisé.

Par ailleurs,

certaines initiatives locales apportent déjà des réponses innovantes et montrent qu’il est possible de conjuguer qualité des soins et soutien aux professionnels. Par exemple, le développement de

plateformes de répit pour les aidants familiaux permet non seulement de soulager les proches, mais aussi de mieux articuler l’intervention des équipes professionnelles, réduisant ainsi leur pression au quotidien. D’autres projets, comme

les Ehpad hors les murs, proposent des solutions de prise en charge à domicile tout en conservant une expertise institutionnelle. Ce modèle hybride facilite l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie tout en allégeant les établissements, souvent saturés. Enfin, la mise en place d’

équipes mobiles d’intervention en milieu rural répond à des besoins croissants dans des territoires souvent isolés. Ces équipes spécialisées assurent un suivi médical et social de proximité, contribuant à améliorer la couverture des besoins tout en créant de nouvelles dynamiques professionnelles.

Autre source :

Rapport d'information du Sénat n° 778 (2023-2024), déposé le 25 septembre 2024.

Vous êtes un directeur d'EHPAD, vous souhaitez recruter de bons profils, Aladom vous accompagne.

Découvrez nos solutions.

© Canva

© Canva