Ralentissement de la hausse des dépenses de santé

Les dépenses de santé n'ont pas baissé en 2022, mais leur progression a connu un ralentissement en raison de la fin du Covid 19. Chaque année, les résultats des comptes de la santé sont présentés, en septembre, lors de la Commission des comptes de la santé, en présence du ministre de la Santé et de la Prévention, de représentants des professionnels de la santé, de personnalités et acteurs du secteur de la santé et d’un collège de personnalités qualifiées, composé de chercheurs et d’experts du domaine.

La DRESS (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) a publié un rapport : "

Les dépenses de santé en 2022". Ce document analyse les comptes de la santé en 2022 et replace ces résultats dans une perspective internationale.

Les comptes de la santé recouvrent notamment la consommation de soins de santé en France et les financements correspondants, qu’ils relèvent de l’assurance maladie, de l’État, des collectivités locales, des organismes complémentaires ou directement des ménages.

En France, la baisse progressive de l’épidémie de Covid-19 en 2022 a entrainé une baisse des dépenses de santé mesurées par la dépense courante de santé au sens international (DCSi).

La France dépense 4600 € par habitant pour la santé

Cet agrégat, qui recouvre la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) mais également les dépenses de soins de longue durée, de prévention et celles liées à la gouvernance du système de santé, s’élève à 313,6 milliards d’euros, soit 4 600 euros par habitant.

En 2022, la DCSi (dépense courante de santé au sens international) a ralentit fortement (+2,0 % après une hausse de 9,9 % en 2021). Ceci est dû principalement à la baisse des dépenses de lutte contre la crise sanitaire : 8,8 milliards d’euros en 2022 contre 18,1 milliards en 2021.

Ce sont surtout les mesures exceptionnelles à destination des établissements de santé qui ont fortement diminué, tandis que le coût des campagnes de vaccination et de dépistage, en baisse également, demeure à un niveau élevé.

La consommation de soins et de biens médicaux représente 8,9 % du PIB

La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM), principale composante de la DCSi et agrégat historique des comptes de la santé, regroupe l’essentiel des dépenses liées aux soins courants mais exclut les dépenses de prévention (par exemple les dépenses de vaccination), les soins de longue durée et les dépenses de gouvernance. Elle s’élève à 235,8 milliards d’euros en 2022, soit 8,9 % du PIB.

Cette composante des dépenses de santé comprend les soins hospitaliers (y compris en clinique), les soins de ville (médecins, infirmiers, laboratoires, etc.), les médicaments, les autres biens médicaux et les transports sanitaires.

Cette dépense représente en moyenne près de 3 475 euros par habitant.

En 2022, il y a eu un ralentissement de la consommation de soins et de biens médicaux mais elle a augmenté de 3,9 % en valeur (après +7,8 % en 2021) en raison de la hausse du prix des soins hospitaliers et des volumes de ventes de médicaments.

Le volume d’activité hospitalière a baissé en 2022 et était inférieur au niveau atteint avant la crise liée au Covid-19 (-3,6 % par rapport à 2019).

Le prix des soins hospitaliers a fortement augmenté depuis 2019 (+23 % entre 2019 et 2022, après une quasi-stabilité depuis 2010), notamment sous l’effet des hausses de rémunérations.

La consommation de médicaments en ambulatoire a augmenté pour la deuxième année consécutive (+5,3 % en valeur après +4,3 % en 2021), en raison d’une augmentation en volume particulièrement élevée, soutenue par une forte progression des dépenses dans quelques classes thérapeutiques spécifiques ; les prix des médicaments vendus en ambulatoire, eux, continuant de baisser. Après avoir fortement augmenté en 2021, les dépenses des trois secteurs concernés par la réforme du 100 % santé (optique médicale, audioprothèses et prothèses dentaires) se stabilisent en 2022.

Hausse des soins hospitaliers

La consommation de soins hospitaliers (publics et privés) a fortement augmenté en valeur pour la troisième année consécutive :

- +4,3 % en 2022

- +6,7 % en 2021

- +6,2 % en 2020

En 2020 et 2021, ce dynamisme s’expliquait par la

hausse des rémunérations des personnels avec le Ségur de la santé et par les surcoûts liés à la lutte contre le Covid-19. À l‘hôpital public, la baisse des dépenses liées à la crise sanitaire est plus que compensée en 2022 par la hausse des salaires, du fait de la

revalorisation du point d’indice dans la fonction publique et les mesures exceptionnelles de soutien à l’attractivité dans le secteur public (mission « flash » sur les urgences, revalorisation des gardes et astreintes).

Ces différentes mesures contribuent à l’augmentation soutenue des prix des soins hospitaliers ; leur hausse atteint 23 % entre 2019 et 2022, alors qu’ils ont été globalement stables depuis 2010. En volume, alors qu’elle avait rebondi en 2021, l’activité hospitalière se réduit à nouveau en 2022 et reste inférieure au niveau atteint avant la crise liée au Covid-19 (-3,6 % par rapport à 2019).

Les consultations en hausse

La consultations de médecins généralistes et de spécialistes ont progressé de nouveau en 2022 :

- +3,8 % pour les généralistes

- +4,1 % pour les spécialistes.

En volume, les soins des généralistes dépassent leur niveau d’avant crise ; pour les spécialistes, l’activité avait déjà retrouvé ce niveau en 2021.

La consommation de médicaments en ambulatoire augmente de nouveau fortement en 2022 (+5,3 % après +4,3 %), après une baisse continue entre 2014 et 2020. Les prix des médicaments continuent de baisser, en raison notamment de l’augmentation des remises conventionnelles. En volume, la consommation de médicaments continue de progresser : +9,0 % entre 2021 et 2022 après +7,8 % entre 2020 et 2021 ; celle-ci est particulièrement marquée pour certaines classes thérapeutiques spécifiques, notamment les traitements du cancer et de la mucoviscidose ainsi que les immunosuppresseurs.

Augmentation du reste à charge des ménages

En 2022, les ménages prennent en charge 7,2 % de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) ; cette part est quasiment stable par rapport à 2021 (+0,1 point). La CSBM comprend :

- les soins hospitaliers,

- les soins ambulatoires (médecins, dentistes, auxiliaires médicaux, laboratoires d'analyse, thermalisme),

- les transports sanitaires,

- les médicaments,

- les autres biens médicaux (optique, prothèses, petit matériel et pansements).

Le reste à charge des ménages augmente dans tous les secteurs, à l’exception des postes du 100 % santé. La crise sanitaire a fortement modifié la composition de la CBSM, entraînant, parallèlement, une modification importante de la structure du financement de la CSBM, car les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire ont en majorité été prises en charge par les administrations publiques. En 2022, la part de la CSBM financée par les administrations publiques reste stable autour de 80 %, à un niveau supérieur à celui d’avant crise. L’essentiel de ce financement provient de la Sécurité sociale, le financement direct par l’État étant devenu résiduel depuis le transfert, en 2021, des dépenses de la complémentaire santé solidaire (CSS) de l’État vers l’Assurance maladie. La part des organismes complémentaires est quasi stable en 2022 (-0,1 point) pour s’établir à 12,6 %.

Le reste à charge (RAC) des ménages augmente de 0,1 point en 2022 pour s’établir à 7,2 % de la CBSM. Dans les trois secteurs ciblés par la réforme du 100 % santé, les parts de dépenses financées par les ménages diminuent, tout en demeurant supérieures au taux moyen de reste à charge calculé sur l’ensemble des dépenses de santé.

La dépense courante de santé au sens international (DCSi) continue d’augmenter dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE en 2022. Néanmoins, en raison de la reprise de l’activité, la part des dépenses dans le PIB diminue. Parmi les pays de l’OCDE, c’est aux États-Unis que ces dépenses sont les plus élevées : elles atteignent 18,2 % du PIB, contre 11,9 % en France. Elles s’établissent à 12,6 % du PIB en Allemagne et à 11,3 % au Royaume-Uni. Si on tient compte des différences de pouvoir d’achat dans le secteur de la santé, ces écarts s’atténuent mais ils demeurent très élevés.

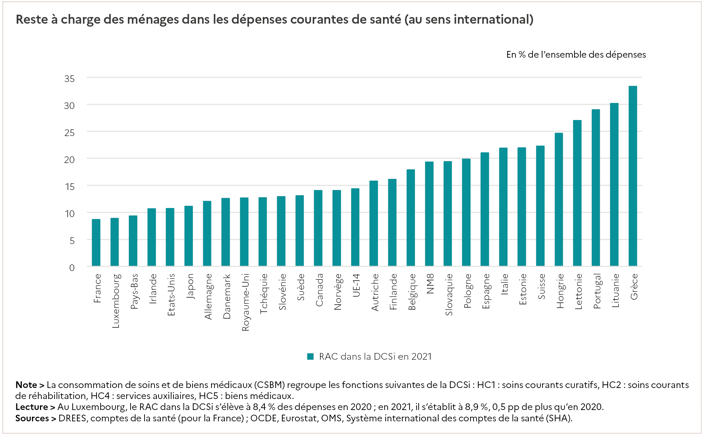

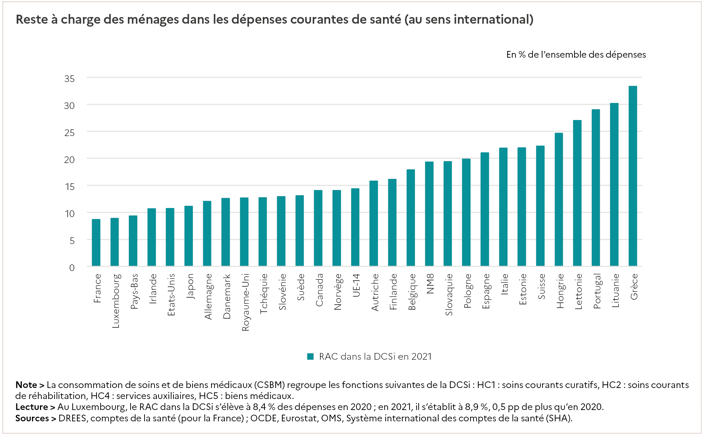

La France reste l’un des pays où le reste à charge des ménages en santé est le plus faible. En 2021, le reste à charge des ménages par rapport à la dépense courante de santé au sens international s’élève à 8,7 % de la DSCi, le plus faible au sein des pays de l’OCDE. Le RAC de la DCSi comprend le reste à charge sur les soins et biens médicaux (7,2 % de la CSBM, graphique ci-dessous) mais aussi le RAC sur les autres composantes de la dépense, notamment sur les soins de longue durée pour lesquels la participation des ménages est élevée en France. Enfin, dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE, la crise sanitaire a conduit à une recomposition importante du financement des dépenses de soins réduisant la part de la DCSi financée par les ménages.

Evolution des dépenses de santé en France

Evolution des dépenses de santé en France