Les ressources de la protection sociale ont augmenté de 5,2 % en 2020 grâce à la reprise de la consommation des ménage et la reprise de l'activité économique à plein temps. 834 milliards d'euros sont consacrés à la protection sociale en France.

Publié le 15 décembre 2022 12:22 Les dépenses sociales en France et en Europe

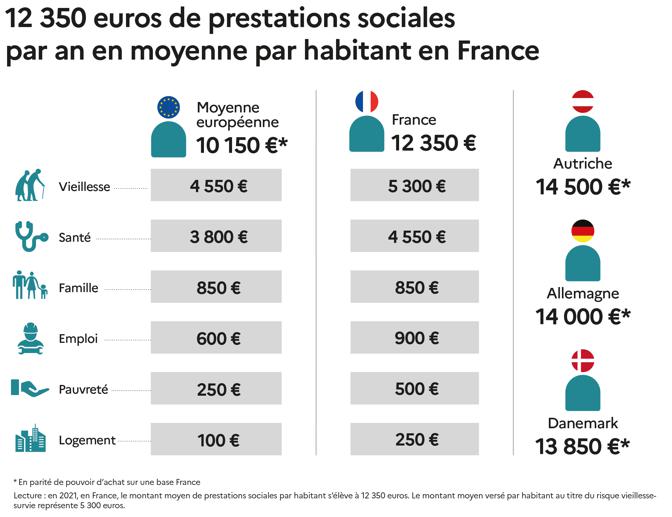

Les dépenses sociales en France et en EuropeLa protection sociale en France représente 12350 € par habitant

Les dépenses de santé dont la vaccination et le dépistage du Covid-19 prennent le relai des dépenses exceptionnelles de protection de l’emploi, en France comme en Europe.

La DREES publie un rapport sur les principaux résultats des comptes de la protection sociale français pour l’année 2021 : La protection sociale en France et en Europe en 2021. Ce Panorama retrace et évalue l’évolution de mesures de politiques sociales en France et en Europe.

Quelles sont les dépenses de protection sociale ?

En 2021, les prestations sociales ont augmenté de 2,4 % en France et de 3,0 % en moyenne dans l’Union européenne (UE-27), après une hausse exceptionnelle de 6,9 % en France en 2020 et de 8,3 % en moyenne dans l’UE-27.

La France consacre 33,3 % de son produit intérieur brut (PIB) à la protection sociale, soit 834 milliards d’euros par an, ce qui représente plus de 12 350 euros par habitant en 2021.

La répartition est la suivante :

- vieillesse-survie : 360 milliards (+1,8%)

- dépenses de santé : 306,5 milliards (+9,6% lié à la vaccionation, aux tests Covid et à la reprise des soins médicaux non urgents)

- emploi : 60,9 milliards (-18,2%)

- Famille : 55,9 milliards (-2,4%)

- pauvreté exclusion sociale : 34,7 milliards (+6,7%)

- logement : 15,8 milliards (-5,7%)

Toujours rapporté au PIB, la France est le pays d’Europe qui consacre le plus à la protection sociale devant l’Autriche (31,8 %), l’Italie (31,5 %) et l’Allemagne (31,0 %).

Ce montant représente plus de 2 000 euros supplémentaires à la moyenne de l’UE-27 (10 150 euros), mais moins que dans d’autres pays comme l’Autriche (14 500 euros en Parité de pouvoir d’achat sur une base française), l’Allemagne (14 000 euros en PPA) ou encore le Danemark (13 850 euros PPA).

De manière générale, les retraites et la maladie sont les principaux postes de la protection sociale en France et en Europe. Les risques famille, emploi, pauvreté et logement représentent seulement 20 % des dépenses en France et 18 % dans l’UE-27.

Les dépenses de maladie sont le principal facteur de la hausse des dépenses de 2021 du fait de la vaccination, des campagnes de dépistage du Covid-19 et de la reprise des soins médicaux.

Impact du Covid sur la protection sociale

L'année 2021 a est encore été très impactée par la crise sanitaire, économique et sociale. En France comme en Europe, les dépenses liées au risque santé augmentent fortement en 2021, du fait du déploiement de la vaccination, de l’intensification des campagnes de dépistage du Covid-19, et plus largement de la reprise des soins médicaux non urgents (+9,6 % en France, +7,8 % en moyenne dans l’UE 27). Le risque santé prend ainsi le relai des mesures exceptionnelles de protection de l’emploi comme facteur de croissance des dépenses de protection sociale. Les prestations du risque emploi, notamment le chômage partiel, pèsent encore sur les dépenses début 2021, mais sont globalement en baisse sur l’année en France (-18,2 % en 2021) et en Europe (-16 %) du fait du rebond économique qui a suivi l’assouplissement des restrictions sanitaires.

En 2021, les risques logement et famille contribuent à la baisse des dépenses de protection sociale en France.

Après avoir été reporté pendant la crise Covid-19, la réforme des allocations logement, intervenue en 2021, a induit une baisse historique des prestations logement (-5,7 %). Les prestations du risque famille diminuent quant à elles de 2,4 % en 2021 en France après la forte hausse de 2020 (+3,0 %) en raison de la fin des mesures exceptionnelles à destination des familles mises en place durant la crise.

Des dépenses sociales qui augmentent pour faire face à l'inflation

En France, les dépenses de protection sociale du risque pauvreté et l’exclusion sociale progressent en fin d’année, avec les premières mesures pour faire face au début du regain d’inflation

Dans le sillage de la reprise économique permise par l’assouplissement progressif des restrictions sanitaires et dans un contexte de tensions sur le marché de l’énergie, une inflation élevée apparaît en Europe dès la fin 2021. Elle conduit en France à la mise en place dès la fin de l’année de nouveaux dispositifs exceptionnels à destination des ménages modestes (indemnité inflation et chèque énergie). Les prestations du risque pauvreté et exclusion sociale augmentent ainsi de 6,8 % en 2021. En Europe, ce risque est également dynamique du fait, d’une part, de la prolongation dans de nombreux pays des mesures pour faire face au COVID-19 et, d’autre part, de la création en Espagne et en Italie de nouveaux revenus minima nationaux.

Sous l’effet du redémarrage de l’activité, les ressources de la protection sociale connaissent un rebond qui permet de réduire le déficit de la protection sociale

Cette hausse de 5,2 % en 2021 résulte d’une forte augmentation des cotisations sociales et des impôts et taxes affectés, provoquée par le rebond des salaires et de la consommation. En conséquence, le déficit de la protection sociale se réduit pour s’établir à 18 milliards d’euros en 2021, après avoir atteint un record de 49 milliards d’euros en 2020. Néanmoins, ce déficit ne reflète qu’en partie l’ampleur du choc absorbé par les administrations publiques (financement des dispositifs exceptionnels comme le chômage partiel ou l’indemnité inflation), dont le déficit total atteint 163 milliards d’euros en 2021, soit 6,5 % du PIB.

Partager cet article :

Nos ressources pour les professionnels

Comment développer sa clientèle rapidement et durablement ?

Témoignage - Melior Services

Voir le témoignage

EHPAD : Comment attirer de nouveaux candidats qualifiés ?

Témoignage - EHPAD de la Résidence du Soleil

voir le témoignageSur le même thème

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros