Baisse du nombre d’allocataires en 2021 après la forte hausse de 2020

Tous les ans, DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) publie les données actualisées sur les effectifs nationaux et départementaux d’allocataires de la prime d’activité et de chacun des minima sociaux. La nouvelle édition intègre les données de l’année 2021 et complète le tableau de suivi mensuel des prestations de solidarité pendant la crise sanitaire, qui fournit des données plus récentes mais pour certains minima sociaux seulement et avec moins d’informations par minimum social.

Fin 2021, 4,25 millions de personnes sont allocataires d’un minimum social1 (voir encadré), soit une baisse de 3,4 % en un an. Cette diminution des effectifs succède à une très forte hausse en 2020 (+4,4 %)2, due notamment à la crise sanitaire.

Le nombre de foyers bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) baisse nettement en 2021

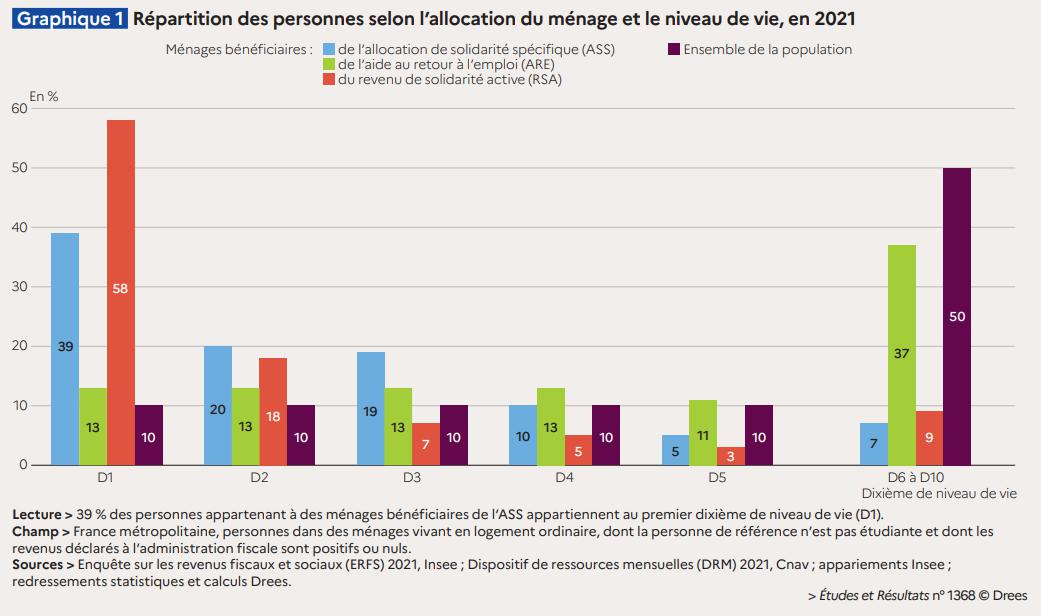

Fin 2021, il y avait 1,93 millions de foyers qui percevaient le RSA, soit une baisse de 6,2 % en un an. Cette nette diminution succède à une forte hausse des effectifs en 2020 (+7,4 %), consécutive à la crise sanitaire. En décembre 2021, en tenant compte des allocataires, des conjoints et des personnes à charge, 3,87 millions de personnes appartiennent à un foyer percevant le RSA, soit 5,7 % de la population française.

La baisse observée en 2021 a plus touché les hommes que les femmes. Le nombre d’hommes bénéficiaires du RSA a diminué de 7,4 % contre 5,6 % pour les femmes. Celles-ci demeurent toutefois majoritaires :54,0 % des bénéficiaires du RSA fin 2021 sont des femmes (48,7 % d’entre elles étant seules avec des enfants à charge).

Après une légère hausse en 2020 sous l’effet de la crise sanitaire, les effectifs de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) diminuent de nouveau fortement en 2021

Les effectifs de l’ASS, minimum social auquel sont éligibles sous certaines conditions les demandeurs d’emploi de longue durée ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage, ont baissé fortement et continument entre fin 2015 (472 700) et fin 2019 (351 500). La crise sanitaire a inversé cette tendance, avec une hausse de 0,9 % en 2020 (354 700 allocataires fin 2020). En 2021, le nombre d’allocataires repart à la baisse (-9,3 %) pour atteindre 321 900 personnes en fin d’année.

La croissance des effectifs de bénéficiaires du minimum vieillesse se poursuit

Fin 2021, 656 900 allocataires perçoivent le minimum vieillesse. Le minimum vieillesse a connu un plan de revalorisation entre avril 2018 et janvier 2020, qui a eu pour effet d’accroître le nombre d’allocataires (+3,2 % en 2018, +5,9 % en 2019 et +5,6 % en 2020) alors qu’il stagnait depuis 2013. En 2021, la croissance des effectifs se poursuit à un rythme soutenu (+3,4 %), quoique moindre qu’en 2019 et 2020.

Fin 2021, 1,25 million d’allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

La croissance des effectifs de l’AAH dépend moins de la conjoncture économique que celle des effectifs du RSA et de l’ASS.

Le nombre d’allocataires de l’AAH a augmenté de 1,2 % en 2021, ce qui est le taux de croissance annuel le plus faible depuis 2007.

Les effectifs de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) baissent très fortement en 2021

Depuis sa création en novembre 2015 et jusqu’en 2019, les effectifs d’allocataires de l’ADA n’ont cessé d’augmenter, passant de 76 100 fin 2016 à 108 200 fin 2019. Cette forte hausse était portée par celle des demandes d’asile. En 2020, la baisse du nombre de demandes d’asile consécutive à la crise sanitaire a entraîné, pour la première fois, une diminution du nombre d’allocataires de l’ADA (-4,0 %). En 2021, alors que le nombre de demandes d’asile cumulé sur l’ensemble de l’année repart à la hausse, les effectifs de l’ADA diminuent nettement (-24,1 %), en raison de la forte baisse du nombre de dossiers de demandes d’asile en instance en fin d’année, pour atteindre 78 800 personnes en décembre.

Après la très forte hausse de 2020, les dépenses de minima sociaux diminuent en 2021

En 2021, les dépenses liées au versement des minima sociaux baissent de 3,2 % en euros constants (-1,6 % en euros courants) et s’élèvent à 29,6 milliards d’euros, soit 1,2 % du produit intérieur brut (PIB). Cette diminution succède à la très forte hausse observée en 2020 (+6,9 %), due à l’augmentation des effectifs d’allocataires de minima sociaux mais aussi aux revalorisations exceptionnelles des montants de l’AAH et du minimum vieillesse. En 2021, deux tiers de la baisse des dépenses de minima sociaux est portée par celle des dépenses du RSA (- 5,0 %), sous l’effet du reflux de ses effectifs. Les dépenses de l’AAH et du minimum vieillesse diminuent, elles, très légèrement (respectivement -0,5 % et -0,3 %).

Les bénéficiaires de la prime d’activité augmentent légèrement

Fin 2021, 4,62 millions de foyers bénéficient de la prime d’activité. En tenant compte des allocataires, des conjoints et des personnes à charge, 9,06 millions de personnes appartiennent à un foyer percevant la prime d’activité, soit 13,4 % de la population française. Le nombre d’allocataires augmente très légèrement en 2021 (+0,9 %).

Les minima sociaux en France

Fin 2021, il existe douze minima sociaux :

- le revenu de solidarité active (RSA), en vigueur depuis le 1er juin 2009 en France métropolitaine et depuis le 1er janvier 2011 dans les départements d’outre-mer (et le 1er janvier 2012 à Mayotte) remplace le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et les dispositifs associés d’intéressement à la reprise d’activité. Jusqu’à la fin 2015, le RSA apporte également un complément de revenu à des travailleurs pauvres (volet RSA activité, qui n’est pas considéré comme un minimum social). Depuis le 1er septembre 2010, le RSA est étendu au moins de 25 ans (RSA jeunes) sous condition de justifier de deux ans d’activité en équivalent temps plein, au cours des trois dernières années. Le revenu minimum d’insertion (RMI), créé en 1988 a été remplacé par le RSA.

- l’allocation aux adultes handicapés (AAH), instituée en 1975, s’adresse aux personnes handicapées ne pouvant prétendre ni à un avantage vieillesse ni à une rente d’accident du travail. Le titulaire doit justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, ou d’au moins 50% si la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) reconnaît qu’il lui est impossible de travailler en raison de son handicap ;

- les allocations du minimum vieillesse (ASV et ASPA), l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV), créée en 1956, s’adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail) et leur assure un niveau de revenu égal au minimum vieillesse. Une nouvelle prestation, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est entrée en vigueur le 13 janvier 2007. Cette allocation se substitue, pour les nouveaux bénéficiaires à l’allocation supplémentaire vieillesse ;

- l’allocation de solidarité spécifique (ASS), instituée en 1984, est une allocation chômage s’adressant aux chômeurs ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage, et qui justifient d’au moins cinq années d’activité salariée au cours des dix dernières années précédant la rupture de leur contrat de travail ;

- l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), créée en 1957, s’adresse aux titulaires d’une pension d’invalidité servie par le régime de sécurité sociale au titre d’une incapacité permanente et leur assure un niveau de revenu égal au minimum vieillesse. Elle est versée jusqu’à ce que l’allocataire atteigne l’âge requis pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Jusqu’au 1er janvier 2009, l’ASI assurait un niveau de revenu égal au minimum vieillesse. Depuis le 1er avril 2009, la revalorisation du minimum vieillesse est supérieure à celle de l’ASI ;

- l’allocation pour demandeur d’asile (ADA), remplace depuis le 1er novembre 2015 l’ATA pour les publics suivants : les demandeurs d'asile, les étrangers couverts par la protection temporaire et les étrangers titulaires d'une carte de séjour "vie privée et familiale" ayant déposé plainte ou témoigné dans une affaire de proxénétisme ou de traite des humains.

- l’allocation temporaire d’attente (ATA), créée en 2005, remplace l’allocation d’insertion (AI) pour les entrées à compter du 16 novembre 2006. Outre des conditions rénovées de versement aux demandeurs d’asile, l’ATA est ouvert à de nouvelles catégories de personnes : bénéficiaires de la protection subsidiaire, bénéficiaires de la protection temporaire ou victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. Excepté les réfugiés, les anciens bénéficiaires de l’AI peuvent également bénéficier de l’ATA.

- le revenu de solidarité (RSO), créé en décembre 2001 et spécifique aux départements d’outre-mer (DOM), est versé aux personnes d’au moins 55 ans, bénéficiaires du RMI (ou du RSA à compter du 1er janvier 2011) depuis au moins deux ans, qui s’engagent sur l’honneur à quitter définitivement le marché du travail.

- l’allocation veuvage (AV), créée en 1980, s’adresse aux conjoints survivants d’assurés sociaux décédés. C’est une allocation temporaire versée pendant deux ans au maximum. Le titulaire doit être âgé de moins de 55 ans. De plus en plus de bénéficiaires de l’allocation veuvage cessent de la percevoir pour toucher une pension de réversion. En effet, au 1er juillet 2007, l’âge à partir duquel un assuré est en droit de percevoir une pension de réversion a été abaissé à 51 ans. Cet abaissement fait suite à celui mis en œuvre au 1er juillet 2005, portant l’âge moyen de la pension de réversion de 55 à 52 ans. Il était prévu auparavant que le dispositif de l’allocation veuvage s’éteigne à l’horizon 2011, avec la poursuite de l’abaissement progressif de l’âge permettant de bénéficier d’une pension de réversion (passage à 50 ans au 1er juillet 2009), puis la suppression de la condition d’âge (au 1er janvier 2011). Toutefois, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (Conseil des ministres du 13 octobre 2008) prévoit de rétablir une condition d’âge pour bénéficier de la pension de réversion, qui sera fixée par décret à 55 ans (pour les nouveaux entrants). La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a rétabli le dispositif. Des décrets d’application préciseront les nouvelles conditions d’âge et de ressources du conjoint survivant pour en bénéficier.

- l’allocation équivalent retraite de remplacement (AER-R), créée en 2002, est une allocation chômage qui constitue un revenu de remplacement ou de complément au profit des demandeurs d’emploi qui totalisent le nombre de trimestres à l’assurance vieillesse requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein avant l’âge de 60 ans. L’AER est supprimée à compter du 1er janvier 2011 et remplacée par l’allocation transitoire de solidarité (ATS) pour les demandeurs d’emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953. Seules les personnes qui bénéficiaient de l’AER avant le 1er janvier 2011 continuent de la percevoir au-delà de cette date.

- l’allocation des travailleurs indépendants (ATI)

- l’aide à la vie familiale et sociale (AVFS).

Hors AV et ASI, le RSA, l’AAH, l’ASS et le minimum vieillesse représentent 99 % des dépenses de minima sociaux en 2021 et 98 % des allocataires fin 2021.

Minima sociaux

Minima sociaux

La part des personnes orientées parmi les bénéficiaires du RSA augmente en 2021

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) met à disposition les données actualisées nationales et départementales issues de l’enquête annuelle auprès des collectivités territoriales sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (OARSA). Cette édition porte sur les bénéficiaires du RSA en 2021.

Fin 2021, 2,1 millions de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sont soumis aux droits et devoirs associés à cette prestation. Ces droits et devoirs désignent l’obligation de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle avec, en contrepartie, le droit à bénéficier d’un accompagnement destiné à être aidé dans ces démarches.

86 % des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs sont orientés vers un parcours d’insertion par les collectivités territoriales chargées de l’insertion des bénéficiaires du RSA sur leur territoire. Cette part est d’autant plus forte que l’ancienneté dans le RSA est élevée : elle est de 89 % dans le cas d’une ancienneté de 1 an ou plus, de 80 % pour les personnes dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de 1 an et de 60 % pour celles ayant une ancienneté inférieure à 6 mois. Par rapport à fin 2020, la part des orientés augmente de 3 points de pourcentage à champ constant. Elle augmente quelle que soit la tranche d’ancienneté. La part des orientés en 2021 est la plus élevée sur la période d’observation de l’enquête (depuis 2015).

En moyenne, en 2021, 84 jours se sont écoulés entre la date d’entrée dans le RSA et celle d’orientation vers un parcours d’insertion. Ce délai d’orientation baisse de 12 jours par rapport à 2020, à champ constant. Le délai moyen en 2021 est le plus faible sur la période d’observation de l’enquête (depuis 2017).

Fin 2021, l’organisme référent unique du parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA orientés est Pôle emploi dans 41 % des cas et le conseil départemental ou territorial dans 31 %. Pour les autres, il s’agit soit d’organismes du Service public de l’emploi (SPE) autres que Pôle emploi (7 % des cas), soit d’organismes hors SPE autres que le conseil départemental ou territorial (21 % des cas, principalement des centres communaux d’action sociale, des associations et d’autres organismes d’insertion à dominante sociale). Cette répartition est stable par rapport à 2020.

48 % des bénéficiaires du RSA orientés vers un organisme autre que Pôle emploi disposent d’un contrat d’engagements réciproques (CER). Cette part est stable par rapport à fin 2020 (+1 point de pourcentage, à champ constant). Le délai moyen entre la date de première orientation et celle de signature du premier CER diminue nettement, à champ constant, par rapport à 2020 (-9 jours) : il est de 43 jours en 2021. Le délai moyen en 2021 est le plus faible sur la période d’observation de l’enquête (depuis 2017).

Encadré méthodologique - À propos de l’enquête annuelle sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (OARSA)

La DREES publie chaque année les résultats détaillés nationaux et départementaux, déclinés selon les caractéristiques des bénéficiaires, de son enquête annuelle sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (effectifs, part des personnes orientées, répartition par organisme référent unique, taux de contractualisation en CER, délais, etc.). Cette enquête, centrée sur les bénéficiaires soumis aux droits et devoirs, fait partie du système de suivi statistique prévu par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. En 2021, 106 collectivités territoriales ont été interrogées, couvrant exhaustivement les territoires français au sein desquels le RSA existe. Toutes ont répondu à l’enquête, avec au moins un résultat exploitable pour 104 collectivités.

Les données remontées dans l’enquête OARSA sont des données statistiques agrégées, qui ne permettent de ventiler les informations que selon un nombre limité de caractéristiques des personnes concernées. Pour compléter ces résultats, mais aussi pour suivre les trajectoires dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et relier l’orientation et l’accompagnement à des trajectoires de sortie des minima sociaux et de retour à l’emploi, la DREES travaille à la construction et à l’exploitation d’une base de données reposant sur la collecte de données individuelles sur l’insertion et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (projet « RI-insertion »). Une première publication est visée pour le 2ème trimestre 2023.

Consulter les données

Consulter la méthodologie d’enquête

Consulter la présentation du projet « RI-insertion »

Les bénéficiaires du RSA sont les allocataires et leurs éventuels conjoints.

Il s’agit de l’ancienneté dans le RSA du foyer auquel appartient le bénéficiaire.

C’est-à-dire en considérant les collectivités territoriales ayant répondu à la fois à l’édition 2020 de l’enquête OARSA et à l’édition 2021.

Cette date correspond en général au 1er jour du mois de l’ouverture des droits au RSA du foyer dont dépend le bénéficiaire. Il ne s’agit pas de la date où la collectivité territoriale est informée par la caisse d’allocations familiales ou par la caisse de la mutualité sociale agricole de l’entrée du bénéficiaire dans les droits er devoirs.

Pour les personnes entrées dans le RSA en 2021, soumises aux droits et devoirs et orientées au 31/12/2021 et n’ayant eu qu’une orientation sur la période.

Pour les personnes entrées dans le RSA en 2021, soumises aux droits et devoirs, orientées vers un organisme autre que Pôle emploi et ayant un CER au 31/12/2021 et n’ayant eu qu’une orientation et qu’un CER sur la période.