Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) est un pôle d’études et de recherche qui existe depuis 1971 au service des professionnels, des décideurs, des partenaires sociaux et plus largement de tous les acteurs de la formation, du travail et de l’emploi.

Publié le 4 mars 2021 14:35

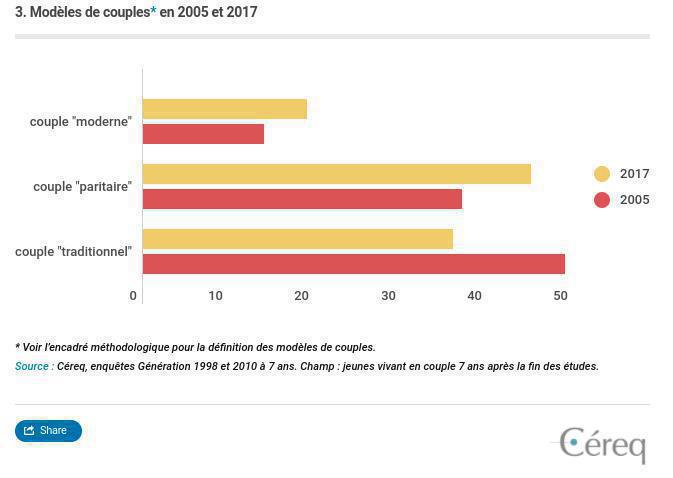

La répartition des tâche est équitable pour 45% des couples

Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) est un pôle d’études et de recherche qui existe depuis 1971 au service des professionnels, des décideurs, des partenaires sociaux et plus largement de tous les acteurs de la formation, du travail et de l’emploi. C'est un établissement public sous tutelle du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé du travail et de l'emploi.

Le Céreq vient de réaliser une étude sur les changements chez les jeunes couples.

Quels changements chez les jeunes couples ?

L'étude a observé comment les jeunes femmes et les jeunes hommes articulent aujourd'hui le travail et la vie familiale. En 2005, Dominique Epiphane et Thomas Couppié montraient que les ajustements professionnels engagés à la suite de la naissance d'un enfant reposaient essentiellement sur les femmes. Le Céreq a cherché à comparer les jeunes couples entre 2005 et 2017 et livre ses conclusions :

#1 - Les hommes démarrent toujours plus tardivement leur vie de famille

Si les femmes et les hommes ont à peu près les mêmes rythmes d'accès à l'emploi, les différences dans la mise en couple perdurent en 2017 :

- Les femmes sont deux fois plus en couple à la fin des études.

- La moitié des hommes déclarent se mettre en ménage plus de 7 ans après la fin de leurs études (vs 3 ans et 3 mois pour les femmes).

A 7 ans, ces écarts persistent : moins de la moitié des jeunes hommes sont en couple contre près des deux tiers des jeunes femmes.

#2 - Être parent modifie la vie des femmes et... des femmes

Être père, que ce soit d'un ou de deux enfants, n'a aucun impact sur leur situation professionnelle sept ans après leur entrée dans la vie active.

14 % des mères sont inactives et 11% au chômage, contre respectivement 4 % et 8 % des jeunes femmes sans enfant. De même, la proportion des femmes qui travaillent à temps plein est nettement plus faible pour les mères.

Toutefois, ce n'est pas le cas pour les jeunes femmes bac + 5 qui sont beaucoup moins affectées par leur situation familiale que celles diplômées de l'enseignement secondaire. C'était déjà vrai en 2005 et cela l'est davantage en 2017.

#3 - Des constats qui résultent des arbitrages opérés au moment-même de l'arrivée des enfants

Ces différences entre hommes et femmes prennent leurs sources au moment-même de la naissance des enfants et des choix professionnels qui ont alors été opérés.

Par exemple, pour la Génération 2017, 49 % des femmes (vs 36 % en 2005) déclarent que l'arrivée du premier enfant a eu une ou plusieurs incidences sur leur carrière : passage à temps partiel, changement de poste ou mutation, démission ou congé parental contre 14 % des hommes (vs... 14 % en 2005).

Cet inégal retentissement de la construction familiale sur la situation professionnelle des femmes et des hommes interroge aussi le partage du travail domestique.

#4 - Quand les différences s'estompent...

On note une progression des « couples paritaires » (les deux membres se répartissent les tâches) et de « couples modernes » (la femme est globalement moins impliquée que l'homme dans la réalisation de ces tâches domestiques) entre les deux Générations, au détriment des « couples traditionnels ».

En effet, la part des couples où la femme s'occupe des tâches domestiques (« couple traditionnel ») diminue fortement (- 13 points entre 2005 et 2017).

Si, au sein des couples, les relations entre famille, emploi et travail domestique évoluent chez les jeunes femmes, les changements chez les hommes sont plus discrets et se concentrent sur une participation plus active au travail domestique. Pour les hommes, la naissance d'enfant(s) ne remet nullement en cause la priorité donnée à leur emploi. De ce point de vue, les réformes passées (congé paternité en 2002, congé parental en 2014) n'ont guère modifié les choses.

La nouvelle réforme du congé paternité - étendu à partir de juillet 2021 à 28 jours - mais encore en grande partie non obligatoire, y réussira-t-elle ?

Classification des couples

Les modèles de couples définissant l’implication dans les tâches domestiques de chacun des conjoints ont été évalués à partir des réponses des jeunes vivant en couple aux trois questions suivantes :

- « Qui passe le plus souvent l’aspirateur chez vous ? »,

- « Qui prépare le repas du soir le plus souvent, quand vous êtes ensemble chez vous ? »

- « Qui fait les courses le plus souvent ? ».

Les possibilités de réponses à ces questions étaient :

- « Vous »,

- « Votre conjoint »,

- « Les deux indifféremment »,

- « Les deux ensemble »

- « Quelqu’un d’autre ».

Dans un couple « traditionnel », la femme effectue elle-même ces trois tâches, ou en effectue deux, la troisième étant soit partagée avec le conjoint, soit déléguée à un tiers. Dans un couple « paritaire », les deux membres du couple se répartissent les tâches ou délèguent de façon à être autant impliqués ou que l’implication de la femme ne dépasse pas celle de l’homme de l’équivalent d’une tâche entière. Enfin, un couple est qualifié de « moderne » quand la femme est globalement moins impliquée que l’homme dans la réalisation de ces tâches domestiques.

Partager cet article :

Nos ressources pour les professionnels

Comment optimiser un recrutement humain et structuré ?

Témoignage - Agence AXEO Services Vallée de Chevreuse

voir le témoignage

EHPAD : Comment recruter en zone rurale ?

Témoignage - EHPAD Résidence La Sousto

Voir le témoignageSur le même thème

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros