L'association de défense des droits des personnes en situation de handicap Unapei salue le rapport rédigé et piloté par Denis Piveteau et Jacques Wolfrom, remis au Premier ministre.

Publié le 2 juillet 2020 14:28

Rapport Piveteau et Wolfrom sur l'habitat inclusif

Vers un habitat « Accompagné », « Partagé » et « Inséré » dans la vie locale pour les personnes en situation de handicap

Le Premier ministre avait confié à Denis Piveteau et Jacques Wolfrom une mission pour préparer le lancement d’une stratégie nationale de déploiement de l’habitat inclusif, dans un calendrier compatible avec celui de la réforme prévue du grand âge et de l’autonomie. L'Unapei, association de défense des droits des personnes en situation de handicap, salue le rapport « Demain, je pourrai choisir d'habiter avec vous » rédigé et piloté par Denis Piveteau (Président de la cinquième chambre de la section du contentieux du conseil d'état et président de l'association Simon de Cyrène) et Jacques Wolfrom (Directeur général du Groupe ARCADE), remis au Premier ministre.

Les grandes lignes de ce raport ont été dévoilées au CNCPH. En impulsant l'habitat API (Accompagné, partagé et inséré dans la vie locale), ces auteurs proposent un nouveau mode d'habiter choisi par les personnes en situation de handicap et les personnes âgées en plein cœur des dynamiques territoriales.

Pour l'Unapei, toute personne doit avoir la possibilité de choisir sa voie et son lieu de vie dans un environnement accueillant et bienveillant, d'être doté d'un accompagnement de qualité adapté à ses besoins et ce au cœur de la vie locale. Il est urgent pour ce faire d'activer tous les leviers disponibles. La transition inclusive en matière d'habitat, indispensable et souhaitée par les personnes en situation de handicap, nécessite dans cette perspective souplesse et adaptabilité.

Les personnes en situation de handicap au cœur d'un nouvel habitat #Accompagné #Partagé et #Inséré dans la vie locale.

Le rapport remis au gouvernement, en ouvrant la voie de l'habitat API, installe des conditions nécessaires à l'accès à une vie digne pour tous. Il propose, notamment, la création d'une nouvelle aide individuelle à la personne : l'aide à la vie partagée (AVP), véritable appui au partage et à l'animation de moments de la vie quotidienne. La création d'un « forfait de services mutualisés » venant s'ajouter à l'AVP pour les personnes ne bénéficiant pas d'une aide individuelle à l'autonomie permettra, pour la première fois, aux personnes en situation de handicap non éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH) d'avoir accès à ce type d'habitat. Ces aides viennent en complément d'un accompagnement individuel et adapté aux besoins de chacun.

Habitat API #Accompagné #Partagé et #Inséré

Avancée considérable vers un « vivre ensemble », l'habitat API devrait permettre aux personnes en situation de handicap d'assurer le pilotage de leur vie tout en leur garantissant un accompagnement adapté et de qualité.

L'Unapei soutient l'habitat API dans la mesure où il devrait permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir bénéficier d'une vie sociale choisie, de décider librement de leurs activités et de leur rythme de vie tout en participant et en contribuant à la vie locale.

Un des leviers de la transformation de l'offre médico-sociale

Un des enjeux de ce rapport est de créer, autour de l'habitat API, un écosystème cohérent au sein duquel les professionnels du médico-social ont pleinement leur place. En effet, ce rapport appelle à une réelle dynamique de collaboration entre l'habitat API et les établissements et services médico-sociaux, qui ont un rôle à jouer dans l'accompagnement à la vie quotidienne mais également dans le parcours de vie des habitants tout en s'inscrivant complètement dans leur environnement.

Un projet de société pour tous

Plus qu'une politique sociale, ce rapport est un premier pas vers un environnement qui permet le « vivre chez soi sans être seul », où chacun a réellement sa place, quelles que soient ses aspirations, ses besoins et ses fragilités.

Mouvement citoyen de 900 000 personnes handicapées, familles, amis, professionnels et bénévoles, l'Unapei œuvre, depuis 60 ans, pour que les personnes, quelle que soit la singularité de leur handicap, accèdent aux mêmes droits que tous. L'Unapei s'engage pour une société solidaire, ouverte à tous et respectueuse des différences et du libre-choix des personnes handicapées. Son réseau de 550 associations membres innove sur tous les territoires et construit des solutions d'accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la vie des personnes handicapées pour agir contre l'isolement et l'exclusion sociale. L'Unapei accompagne tout au long de leur vie 200 000 personnes handicapés, enfants et adultes, intellectuels et cognitifs. Chaque année 15 000 enfants naissent avec un handicap intellectuel dont la moitié avec des déficiences sévères.

Liste des 56 PROPOSITIONS

Les douze « idées pour l’action » et les cinquante-six propositions qui les déclinent sont guidées par quatre fils conducteurs retenus par le rapport et rappelés brièvement ici :

- celui de donner le « pouvoir d’agir » aux personnes qui font le choix de l’habitat « accompagné, partagé et inséré dans la vie locale » (API), de chercher des réponses qui partent de leurs besoins ;

- celui de partir du logement, plutôt que du handicap ou du grand âge ;

- celui de ne pas faire de l’habitat API un isolat, voire un contre-modèle, mais au contraire de l’inscrire dans le paysage divers des modes d’habiter (domicile ordinaire, établissement médico-social, logement-foyer etc.) ;

- celui, enfin, de proposer une « phase starter », d’une durée de quatre ans, pendant laquelle pourront se mettre en place, le cas échéant de manière provisoire ou transitoire, les premiers éléments juridiques et financiers de la stratégie nationale de déploiement.

Première idée pour l’action : l’existence, pour chaque projet qui sollicite un financement public, d’une personne morale, le « Porteur du Projet Partagé » (« 3P »), garant du projet de vie sociale et partagée et de la participation des habitants

- Confier chaque projet d’habitat API à une personne morale « porteuse du projet partagé », appelée personne « 3P », qui concourt à sa création, assure les fonctions d’appui à la vie partagée et au parcours de vie des habitants ainsi que de prévention de la maltraitance.

- Pendant la « phase starter » de quatre ans proposée par le rapport, permettre à la « personne 3P », par une « certification » délivrée par l’autorité administrative, de capitaliser sa compétence acquise.

- Envisager, à terme, quand la structuration du métier sera bien avancée, un processus de certification ou d’agrément obligatoire de la personne 3P. A cet effet, confier à l’Observatoire de l’habitat API l’élaboration du « corpus de savoir-faire et de compétences professionnelles » du métier de 3

Deuxième idée pour l’action :remplacer l’actuel « financement des structures » par une aide individuelle, pour permettre aux personnes âgées et handicapées de faire le choix de l’habitat API et de financer elles-mêmes les services liés à la vie partagée.

- Créer une aide individuelle à la personne, « l’aide à la vie partagée » (AVP), ouverte de plein droit, avec critère de ressources, à toute personne âgée ou toute personne handicapée qui fait le choix d’une vie dans un logement API pour couvrir le coût des fonctions liées au « partage de vie »

- Soumettre le versement de cette aide à la signature, pour les logements concernés, d’une « convention de logement API » passée entre le département et la personne 3P, qui déterminera notamment les services rendus aux habitants par cette personne morale et le montant maximum de la redevance que les habitants devront lui verser en contrepartie. Les montants engagés au titre de l’AVP seront en tout ou partie couverts par des crédits de l’Etat et de la CNSA versés au Département dans le cadre d’une contractualisation.

- Créer un « forfait de services mutualisés » pour les personnes âgées ou handicapées vivant en habitat API qui bénéficient d’aides à l’autonomie « mutualisées » au sein de l’habitat (veille nocturne, surveillance, etc.) et ne sont pas bénéficiaires de l’APA ou de la PCH. Subordonner son attribution à la signature (par la personne 3P) d’une « convention de services API » (avec le département et le gestionnaire du service) et au bénéfice (pour les personnes) de l’AVP.

- Pouvoir donner à la « convention de logement API » une valeur de rescrit en termes de non-qualification d’habitats API en établissements sociaux et médicaux-sociaux.

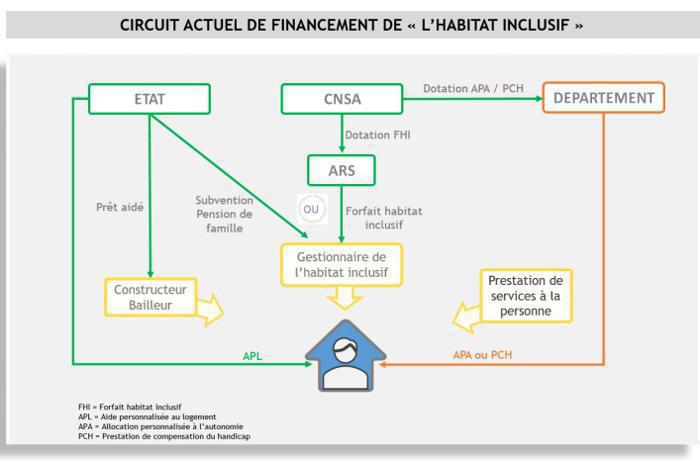

- Conserver le « forfait habitat inclusif » de la loi ELAN au moins durant la montée en charge de l’AVP et pour sécuriser le financement des logements API qui en disposent.

Troisième idée pour l’action :

- mettre en place un instrument d’investissement adapté dans le logement, en particulier social, et créer un prêt spécifique pour l’habitat API 9) Mettre en place un « prêt-panier » API, obéissant aux mêmes règles que les prêts « aides à la pierre », constitué par la combinaison, sur une même opération, des caractéristiques des prêts aidés existants (PLAI/PLUS/PLS), dans des proportions variables selon les opérations, mais avec :

- un taux d’intérêt unique pour l’ensemble des surfaces de l’opération ;

- un engagement du bailleur de respecter un loyer plafond commun à l’ensemble des surfaces ;

- des plafonds de revenus à respecter en proportion sur l’ensemble de l’opération, et non logement par logement.

- Subventionner ce prêt, pour l’ensemble de l’opération, à un niveau à même de couvrir le financement des « espaces communs dédiés à la vie partagée ». Cette subvention sera alimentée par :

- une ligne spéciale du Fonds national des aides à la pierre (FNAP), abondée par le budget de l’Etat et/ou celui de la CNSA ;

- des fonds territoriaux ayant pour objet de collecter l’investissement volontaire des collectivités territoriales et d’autres personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service publiC

- Associer à ce prêt un mécanisme d'attribution spécifique des logements, sans examen par la commission d'attribution des logements (CALEOL), fixé dans la « convention de financement APL-API » et faisant intervenir - au nom des habitants - la personne 3P. Il tiendra compte :

- des droits de réservation de l'Etat, le cas échéant exercés par l'ARS ou délégués à la personne 3P ;

- des droits de réservation des financeurs complémentaires ;

- et du projet des habitants, qui doivent pouvoir exprimer leur choix d'un nouveau "co-habitant " par l'intermédiaire de la personne

- Fixer des conditions particulières dans l’accès au prêt :

- quant à la localisation du projet, en principe en centre-ville ou en centre-bourg ;

- quant à la qualité environnementale des logements construits ou réhabilités ;

- quant à l'usage de technologies (domotique, robotisation) d'aide à la vie quotidienne.

Quatrième idée pour l’action : adapter la convention APL de droit commun aux logements API et la fusionner avec la nouvelle convention ouvrant droit à l’aide à la vie partagée dans une « convention APL-API »

- Fusionner la convention APL adaptée qui permet l’octroi du prêt spécifique, et la « convention de logement API », liée au projet de vie sociale et partagée, dans une « convention de logement APL-API ». Elle a pour signataires :

- la personne morale qui porte le projet (3P)

- le propriétaire bailleur des logements,

- le conseil départemental,

- s'il s'agit de logement social, l'Etat, ou le délégataire des aides à la pierre,

- s’il s’agit de logement privé subventionné, l’Anah ou le délégataire des aides à la pierre, o s’il y a lieu, les autres financeurs de la subvention du prêt aidé.

- Prévoir dans cette convention :

- le cas échéant, l'affectation d'un ou plusieurs logements à des permanents ou bénévoles vivant sur place (soit pour une veille de nuit dans une pièce banalisée le jour, soit dans des studios ou logements appropriés) ;

- la prise en compte des espaces communs dédiés à la vie partagée.

Cinquième idée pour l’action : couvrir les coûts de fonctionnement des « espaces communs dédiés à la vie partagée » par un mécanisme analogue à celui des « charges récupérables »

- Permettre au propriétaire-bailleur de refacturer, directement ou indirectement, aux habitants des logements API, sans surcoût pour ceux disposant de ressources modestes, le coût d’investissement et de fonctionnement associé aux « espaces communs dédiés à la vie partagée ».

- Solvabiliser en conséquence les habitants qui ont des ressources modestes par une aide individuelle au logement (APL ou AL) majorée.

- Traiter le point particulier de la « majoration pour la vie autonome » de l’AAH qui est actuellement exclue dans des habitats API, en lien avec la réflexion sur la majoration de l’aide au logement.

Sixième idée pour l’action : engager des opérations d’optimisation d’occupation du logement, particulièrement en zone tendue, en s’appuyant sur des transformations en logements API

- Faciliter les opérations de restructuration dans l'habitat existant (notamment en zone tendue), en vue de la création de logements API, notamment par les bailleurs sociaux :

- En proposant aux personnes âgées isolées occupant de grands appartements de les mettre à disposition d'un projet API,

- en facilitant la transformation de grands logements en petits logements adaptés au projet de vie API,

- en valorisant des logements vacants en zone détendue ou en zone ANRU, par leur transformation en logements API.

- Réactiver la subvention PALULOS (R.323-1 du CCH) pour les opérations d'habitat API :

- en utilisant les fonds territoriaux mis en place pour financer la subvention associée au prêt spécifique API ;

- En permettant un reconventionnement des logements concernés, sous le régime de la " convention de logement APL-API ".

- Dans le parc privé subventionné, adapter les dispositifs de financement de l’ANAH actuels ou à venir (projet de dispositif d’intervention immobilière et foncière [DIIF] ou d’une vente d’immeuble à rénover [VIR]) au développement de l’habitat API.

- Utiliser les mêmes instruments, en lien avec le « plan d’aide à l’investissement » (PAI) de la CNSA, pour soutenir les opérations de transformation ou d’extension-transformation d’EHPAD ou autres établissements sociaux ou médico-sociaux en logements API.

Septième idée pour l’action : constituer une « communauté desacteurs de l’habitat API »

- Créer au niveau national, un « pôle de ressources » auprès de la CNSA composé :

- d’un « centre de ressources » élaborant et fournissant en ligne des guides méthodologiques, des vade-mecum juridiques, etc.

- d’une cellule en charge de l’élaboration de ces documents, de l’animation des « communautés territoriales », et le cas échéant de l’appui financier à certains projets très innovants d’intérêt national.

- Instaurer au niveau départemental des " Communautés territoriales des acteurs de l'habitat API ", animées par un responsable d’animation pour assurer :

- la circulation d'informations sur l'offre et la demande d'habitat API,

- une communication à l'égard du public susceptible d'être concerné, et à l'égard des institutions susceptibles de s'engager,

- le soutien et les conseils entre pairs,

- des forums d'échange de pratiques, des événements (rencontres, portes ouvertes), des accompagnements ou parcours d'initiation ou de formation pour des acteurs nouveaux,

- le cas échéant, des formes de labellisation locale.

- Pour les projets locaux de taille modeste, donner accès à des crédits d'aide à l'ingénierie pour indemniser le temps passé par un porteur de projet sur les phases " amont " de son projet :

- confier le soin d’attribuer cette aide à la Conférence des financeurs, sur la base d'une répartition des coûts entre ses membres et un concours éventuel de la CNSA ;

- faire en sorte que cette attribution puisse s'opérer par parrainage, par des porteurs de projets expérimentés s'engageant à apporter simultanément une aide en nature pendant la phase de démarrage ;

- proposer l’aide à l’ingénierie soit au porteur de projet lui-même, soit à une structure déjà expérimentée, en compensation totale ou partielle d'une aide en nature, soit encore à des structures d'appui spécifiquement créées sur ce champ.

- Elaborer, au sein du pôle d’appui de la CNSA et avec notamment l’expertise acquise par la Banque des territoires un outil partagé d’évaluation de l’équilibre économique des projets (du type du logiciel LOLA utilisé par les services de l’Etat pour évaluer l’équilibre économique des opérations de logement social, mais en combinant un volet « bâti » et un volet « services de la personne 3P »).

- Etablir une doctrine administrative sur l’application de la réglementation « incendie » aux habitats API en établissant une définition des critères applicables et de la méthode de pondération, puis d’explicitation des options possibles par une circulaire interprétative des dispositions applicables.

Huitième idée pour l’action : faire du déploiement de l’habitat API, pensé conjointement avec celui des services d’aide à la personne, un levier du soutien à ces services, et une réponse au manque d’attractivité des métiers de l’aide à la personne

- Mettre en œuvre une programmation articulée des logements API et du déploiement des services d'aide à la personne, visant à l'installation de services en capacité d'offrir des prestations en habitat API comme en domicile ordinaire.

- Intégrer les aspects spécifiques de l'intervention en logement API dans la réforme de la tarification des services d'aide à la personne et à ce titre :

- permettre, pour les aides à la personne effectuées de manière mutualisée (veille nocturne, surveillance, accompagnement de repas etc.) une tarification des services d'aide sous forme de " forfait global annuel " ;

- pour les interventions individuelles (non mutualisées, par exemple la toilette), permettre aux services intervenant en logement API de conserver, au moins artiellement, en vue qu'ils soient reversés aux salariés, les gains réalisés sur les frais de déplacements du fait de l'intervention sur un même lieu.

- Rendre possible la tarification forfaitaire dans les logements API et l’accès au « forfait de services mutualisés » par la signature, entre le département, le gestionnaire du service et la " personne 3P ", d'une " convention de services API ".

- Inciter les services d’aide et/ou de soins pris au sens large (SAAD, SAVS, SAMSAH, SPASAD) à enrichir leur offre et monter en compétence pour intervenir en habitat API et pour cela :

- déployer des plans de formation départementaux des salariés des services d'aide à domicile à l'intervention en logement API ;

- structurer en conséquence des parcours professionnels (allant des métiers d’auxiliaire de vie à des responsabilités de "maître et maîtresse de maison" assurées par la "personne 3P") ;

- intégrer, dans les CPOM passés avec les services d'aide et de soins, des évolutions vers des exercices polyvalents (c'est-à-dire intervenant à la fois dans le diffus et en logement API) ;

- élargir le cahier des charges des SAAD au logement API pour qu’ils intègrent les spécificités de ce mode d’habiter ;

- définir un cadre permettant à des services d'aide à la personne d'assurer également les fonctions de gestionnaire (" personne 3P ").

- Faciliter la possibilité, pour les salariés, de loger sur place en levant notamment, dans le logement social, les deux obstacles juridiques :

- de l'article L.442-8-1 du CCH, en ce qu'il limite les cas de sous-location à certains publics spécifiques ;

- de l'article R.441-11 du même code, en ce qu'il limite aux gardiens d'immeubles la possibilité de faire d'un contrat de location un accessoire à un contrat de travail.

- Pour faciliter notamment la prise d'astreintes, élargir la faculté, déjà reconnue aux " lieux de vie et d'accueil " (article L.433-1 du CASF), de proposer aux salariés volontaires une mesure de leur durée du travail en forfaits-jours lorsqu'ils assurent l'accompagnement de personnes âgées ou handicapées dans le cadre d'un logement API.

- Faire bénéficier du crédit d'impôt sur le revenu pour l'emploi de salariés à domicile, lorsque la prestation est effectuée dans des " locaux communs ", dès lors qu’il s’agit " d’espaces communs dédiés à la vie partagée » d’un logement API.

Neuvième idée pour l’action : faire du déploiement de logements API un levier de la transformation de l’offre médico-sociale

- Intégrer le déploiement des habitats API en traduisant ses effets sur les services attendus des établissements médico-sociaux dans les outils de planification médico-sociaux (Projet régional de santé des ARS et " Schémas départementaux PA-PH " des départements).

- Financer dans les CPOM les prestations de service " externalisées " des établissements pour personnes âgées et adultes handicapés, en direction des logements API.

- Intégrer dans la négociation de la « convention de logement API » et dans la « convention de services API », la question des liens à créer, le cas échéant, avec les établissements sanitaires et médico-sociaux du territoire.

- Susciter, sur les territoires, des appels à projets en vue de constituer des " bouquets de services coordonnés " à disposition des projets API ou inciter les acteurs, notamment les personnes 3P, à les constituer.

- Encourager la « transformation de l'offre » en incitant les gestionnaires d'établissements médico-sociaux (EHPAD ou foyer de vie) à penser leurs extensions de capacités, ou la transformation-extension de leur capacité, sous forme de logements API, associés à des services d'aide à la personne.

- Ouvrir aux établissements médico-sociaux qui s'engagent dans une telle transformation l'ensemble des dispositions d'appui à l’optimisation de l'occupation du logement social.

Dixième idée pour l’action : prendre acte de la pluralité des compétences, au niveau local, sur le sujet de l’habitat API, en organisant une coordination et une collégialité renforcées des acteurs

- Confirmer le rôle que tient déjà aujourd’hui la « Conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie », réunie en Conférence départementale de l’habitat API.

- Ouvrir sa composition à de nouveaux membres de droit, acteurs clés de la politique du logement dans les territoires :

- à des EPCI, notamment ceux qui sont délégataires des aides à la pierre,

- à des acteurs en charge du logement (Union sociale de l’habitat, organismes agréés pour la maîtrise d'ouvrage d'insertion, Caisse des dépôts et consignations).

- Elargir les missions de la Conférence des financeurs aux fonctions suivantes :

- assurer le recensement continu des logements API sur son territoire,

- établir et suivre le " Programme coordonné de l’habitat API ", feuille de route opérationnelle de réalisation des logements API, établi avec les porteurs de projets,

- disposer d’une vision d’ensemble des conventions signées avec les porteurs d projets (conventions de logement API et conventions de logement APL-API),

- attribuer, selon un mécanisme rapide (principe du parrainage) l'aide à l'ingénierie de projet,

- garantir le bon fonctionnement de la " communauté des acteurs de l'habitat API " en finançant un poste de responsable d'animation de cette communauté dans le département,

- Tenir un tableau de suivi des transferts de charge induits par les nouveaux habitats API, consolidable au niveau national.

- Réaliser un exercice de planification à moyen/long terme, partant des programmes locaux de l'habitat (PLH) et consolidé à l'échelle départementale dans le Plan départemental de l'habitat (PDH), en regard, d'une part des schémas d'équipement sanitaire et médico-sociaux et, d'autre part, des documents d'urbanisme. Adapter en conséquence les PDH et PLH en y ajoutant un volet de planification à six ans consacré aux logements API et en faisant évoluer, sur ce point, les conditions de leur élaboration.

- Construire un « Programme coordonné de l’habitat API », tenu et mis à jour par la Conférence des financeurs qui recense avec précision les opérations API envisagées à horizon de trois ans et leur « tour de table » financier.

- Intégrer le logement API dans le « porter à connaissance » du préfet à chaque élaboration ou révision d’un Plan local d’urbanisme.

- Engager une réflexion pour faire évoluer la réglementation de l’urbanisme pour permettre de réaliser facilement au sein d’un même ensemble immobilier des locaux de natures très différentes permettant de combiner différents usages, au bénéfice des habitants.

Onzième idée pour l’action : structurer une « phase starter » et mettre en place, au niveau local (Conférence des financeurs), avec consolidation nationale (CNSA), un suivi précis des effets de transferts financiers

- Structurer une phase "starter" de quatre ans pour engager le déploiement de l’habitat API :

- pendant cette phase, la couverture des éventuels surcoûts pour les finances départementales serait sécurisée par l’Etat ;

- de même, le métier de personne morale porteuse du projet partagé pourra se structurer, avec à terme l’objectif d’une certification ou d’un agrément obligatoire.

- Mettre en place un suivi local étroit des éventuels transferts de charge ou majorations budgétaires, en confiant à la Conférence départementale des financeurs le soin d’assurer un point régulier de l'impact financier des habitats API sur les différents budgets. Elaborer un schéma homogène de ce suivi afin qu'il puisse être consolidé au niveau national par la CNSA, selon un rythme au moins annuel.

- Sécuriser les dépenses des collectivités territoriales, notamment celles des départements pendant une " phase starter " de lancement et d'observation :

- dans ce cadre, envisager l’application de la règle d'un taux minimal de couverture, voire d'une couverture totale, par des crédits nationaux (CNSA) des frais engagés sur l'AVP et le forfait de services mutualisés ;

- faire assurer par l'Etat, sur la même période, une mise de fonds minimale en crédits de subvention à l'investissement, garantissant le démarrage des « fonds territoriaux » sans obligation d'engagement des finances des collectivités territoriales.

- Mettre en place plusieurs outils de correction des transferts budgétaires :

- o transferts budgétaires automatiques (sur la base des coûts constatés historiques) entre collectivités en cas de transformation de places d’établissements médicosociaux en habitat API ;

- signature entre départements d'accords dérogatoires aux règles du "domicile de secours", notamment pour les départements limitrophes et fortement urbanisés.

Douzième idée pour l’action : installer la CNSA comme opérateur national de « maîtrise d’œuvre » de l’habitat des personnes âgées et handicapées

- Elargir le champ de compétence de la CNSA pour en faire l’agence de maîtrise d'œuvre, non plus seulement de la " politique médico-sociale " pour les personnes âgées et handicapées, mais, plus largement de la politique de l'habitat en leur faveur.

- Elargir en conséquence le périmètre de ses administrations de tutelle.

- Adapter la composition de son Conseil, en y faisant notamment entrer des représentants des ministères du logement et de la cohésion des territoires, ainsi que des acteurs du logement, notamment du logement social.

- Organiser, au moins pendant la « phase starter » - à la manière dont a été par exemple récemment lancé le programme " cœur de ville " - une équipe projet du plan national de déploiement de l'habitat API.

- Sous l'impulsion du " pôle ressources " qui doit être créé à la CNSA (point 7), établir, pendant la « phase starter », un plan d'aide exceptionnel à l'investissement locatif qui pourrait mobiliser à la fois :

- l'ensemble des municipalités et des EPCI, par le relais des associations d'élus,

- plusieurs grands acteurs nationaux remplissant des missions d'intérêt général (dans le domaine de la protection sociale, du logement social, de la santé et de l'action médico-sociale et sociale…)

- Agir, dans la durée, sur les leviers du bénévolat et de la mobilisation des volontariats de service civique et faciliter la reconnaissance des habitats API comme lieu d'exercice des volontariats de service civique :

- en reconnaissant de plein droit l'activité de " personne 3P " comme mission d'intérêt général pour l'agrément d'engagement de service civique (article R.121-22 du code du service national),

- en élargissant aux " personnes 3P ", quel que soit leur statut juridique, la faculté de disposer d'un agrément de volontariat associatif (1° du II de l'article L.120-1 du même code).

Partager cet article :

Nos ressources pour les professionnels

Outil de gestion des candidatures Aladom : retour d'expérience client

Témoignage - Arc en ciel Services

Voir le témoignage

Comment développer sa clientèle rapidement et durablement ?

Témoignage - Melior Services

Voir le témoignageSur le même thème

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros