Une hausse inévitable liée au vieillissement de la population

En 2021, la France comptait environ 2 millions de seniors en perte d’autonomie, dont un tiers dans une situation dite sévère. D’après les projections de l’Insee et de la Drees, ce nombre augmentera de 36 % d’ici le début des années 2050, avant de se stabiliser vers 2070 autour de 2,7 millions de personnes.

Cette évolution s’explique principalement par le vieillissement des générations du baby-boom. Entre 2021 et 2050, la population des plus de 60 ans progressera de 27 %, tandis que leur âge moyen passera de 72 à 75 ans. Les premiers baby-boomers atteignent aujourd’hui les 80 ans, et cette tranche d’âge connaîtra une croissance record dans les deux prochaines décennies.

« Ce que l’on observe aujourd’hui, c’est la combinaison d’un allongement de la vie et d’une arrivée massive des générations d’après-guerre dans le grand âge. Même si l’état de santé s’améliore à âge donné, les besoins d’accompagnement vont continuer d’augmenter », explique Alexis Louvel, chercheur à la DREES.

Des disparités de territoire et de genre

La progression du nombre de seniors dépendants ne sera pas uniforme sur le territoire. Selon la Drees, l’ouest de la France, l’Île-de-France hors Paris et les départements d’outre-mer connaîtront les hausses les plus marquées. Ces territoires cumulent deux dynamiques : un vieillissement rapide et une attractivité accrue pour les retraités quittant les grandes métropoles.

Les départements ruraux comme la Creuse, la Lozère ou la Haute-Loire comptent déjà aujourd’hui une part importante de seniors en perte d’autonomie (jusqu’à 14 % des plus de 60 ans). À l’inverse, les zones plus urbanisées du sud et de l’ouest, comme les Alpes-Maritimes ou la Gironde, présentent des taux plus faibles mais verront une hausse rapide dans les prochaines décennies.

Cette évolution démographique interroge aussi le modèle des établissements pour personnes âgées. Le Livre blanc EHPAD 2030 propose justement de repenser ces structures autour d’un modèle de bien-être durable, plus ouvert sur le territoire et mieux connecté aux besoins des résidents comme des familles.

De plus en 2021, les femmes représentaient 56 % des seniors et 71 % des personnes en perte d’autonomie sévère. Une tendance qui ne devrait pas s’inverser. En 2050, elles seront près des deux tiers des seniors concernés. En cause : leur espérance de vie plus élevée et une prévalence plus forte de la perte d’autonomie à âge égal.

Ainsi, à 60 ans, une femme peut espérer vivre encore 27,3 ans, contre 22,8 ans pour un homme. Si la longévité reste une victoire, elle s’accompagne d’un enjeu croissant de santé, d’adaptation du logement et de lutte contre l’isolement.

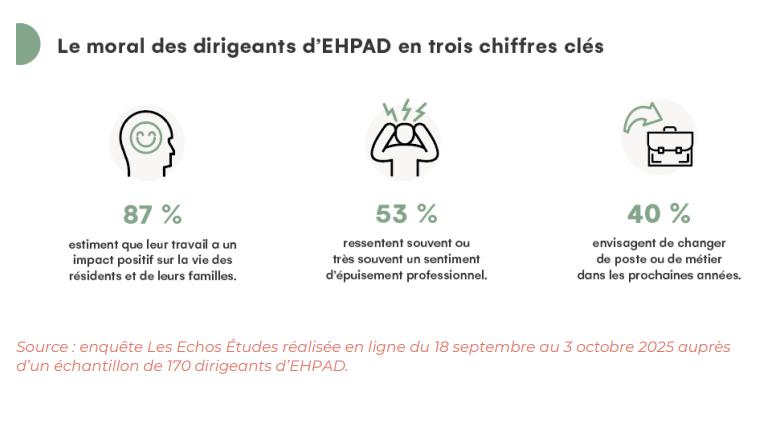

Un besoin massif de structures et de personnels

Aujourd’hui, environ 30 % des seniors en perte d’autonomie vivent en établissement, soit 600 000 personnes. Si ce taux reste constant, il faudra créer 56 % de places supplémentaires en EHPAD et établissements spécialisés d’ici 2050. Cela représenterait près d’un million de places au total, dont 900 000 pour des personnes dépendantes.

À défaut, le maintien à domicile devra être renforcé. Or, la DREES estime qu’il faudrait recruter 800 000 professionnels supplémentaires dans les services à la personne d’ici 2050 pour répondre à la demande croissante.

« Le défi du maintien à domicile sera d’abord humain. Nous aurons besoin de bras, de formations et de reconnaissance pour celles et ceux qui accompagnent nos aînés », souligne Olivier Pucher, analyste à l’Insee.

Une amélioration possible grâce à la prévention

Tout n’est pas sombre pour autant. Les projections montrent que si les progrès de santé et de prévention se poursuivent, la part des seniors en perte d’autonomie pourrait se stabiliser, voire baisser après 2050. Dans le scénario le plus optimiste, le nombre de personnes dépendantes plafonnerait à 2,6 millions avant de redescendre à 2,4 millions en 2070.

Cela suppose de poursuivre les politiques de prévention : dépistage des troubles cognitifs, lutte contre la sédentarité, adaptation du logement et développement de solutions de répit pour les aidants.

Les experts soulignent aussi le rôle clé des nouvelles technologies : domotique, capteurs de mouvement, télémédecine et intelligence artificielle dans le suivi à domicile. Ces innovations, déjà expérimentées dans certains territoires, permettent de retarder l’entrée en dépendance et d’alléger la charge sur les établissements.

Un défi collectif et intergénérationnel

La hausse attendue du nombre de seniors dépendants ne concerne pas seulement les politiques de santé, mais aussi l’ensemble de la société. Elle pose la question de la solidarité intergénérationnelle, du financement de la dépendance et du soutien aux aidants familiaux, qui assurent aujourd’hui une part essentielle de l’accompagnement.

La DREES rappele que près de 10 millions de Français apportaient une aide régulière à un proche en perte d’autonomie. Leur rôle sera de plus en plus crucial, et leur accompagnement (financier, psychologique et administratif) devra devenir une priorité nationale.

Les 700 000 seniors supplémentaires en perte d’autonomie d’ici 2050 ne sont pas seulement un chiffre : ils incarnent une transformation profonde de la société française. Vieillir mieux, c’est préparer dès aujourd’hui des solutions adaptées, humaines et durables.

Entre recrutement, formation, innovations technologiques et nouvelles solidarités, le défi de la dépendance est avant tout un projet collectif. Car si la France vieillit, elle peut aussi choisir de vieillir mieux et ensemble.