En France, plus de 12 millions de personnes vivent avec un handicap, et derrière ces chiffres, ce sont aussi des familles entières qui avancent tant bien que mal. Oui, les lois ont évolué, les dispositifs se sont multipliés… mais dans la vraie vie, être parent d’un enfant en situation de handicap reste souvent un parcours du combattant. Démarches administratives à rallonge, structures d’accueil insuffisantes, solitude face aux institutions : les obstacles sont encore trop nombreux pour celles et ceux qui ne demandent qu’à offrir à leur enfant une vie digne, pleine et épanouie.

Publié le 4 juin 2025 08:30

Parentalité et scolarisation des enfants en situation de handicap : entre avancées et défis persistants

Des dispositifs d'accompagnement encore insuffisants

Inclusion scolaire : des progrès, mais des défis persistants

Témoignages de familles : entre espoir et désillusion

Des initiatives pour soulager les familles

Perspectives d'amélioration : vers une inclusion réelle

Conclusion

Soutenir la parentalité des personnes en situation de handicap

Depuis le 1er janvier 2021, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) a été étendue pour inclure un volet "parentalité", visant à soutenir les parents en situation de handicap dans l'exercice de leur rôle parental. Cette aide se compose de deux volets :

- Aide humaine: permet de rémunérer une personne pour aider le parent dans les actes de la vie quotidienne liés à l'enfant (nourrir, habiller, etc.).

- Aide technique: finance l'achat de matériel adapté, comme une table à langer réglable ou une poussette adaptée.

Le montant de l'aide varie en fonction de la situation familiale et de l'âge de l'enfant. Par exemple, un parent vivant seul peut percevoir jusqu'à 1 350 € par mois pour l'aide humaine jusqu'aux 3 ans de l'enfant, et des aides ponctuelles pour l'achat de matériel aux âges clés de l'enfant (naissance, 3 ans, 6 ans) .

Cependant, malgré cette avancée, des parents expriment des difficultés dans l'accès à ces aides, notamment en raison de démarches administratives complexes et d'un manque d'information.

En 2025, une réforme ambitieuse des MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) a été amorcée, avec pour objectif de simplifier les parcours et améliorer la lisibilité des dispositifs. Un enjeu crucial pour de nombreux parents qui peinent encore à faire valoir leurs droits.

Des dispositifs d'accompagnement encore insuffisants

Plusieurs structures ont été mises en place pour accompagner les parents en situation de handicap :

- SAPPH (Services d'Accompagnement à la Parentalité des Personnes en situation de Handicap): proposent un accompagnement individualisé aux futurs et jeunes parents, couvrant toutes les étapes de la parentalité.

- CapParents: offrent un parcours d'accompagnement personnalisé pour favoriser un environnement propice à la santé physique, psychique et sociale de l'enfant, tout en renforçant l'autonomie des parents .

Malgré ces initiatives, les besoins restent largement supérieurs à l'offre disponible. Les associations soulignent le manque de coordination entre les différents acteurs et l'insuffisance des moyens alloués .

Vingt ans après la loi handicap de 2005, le constat est sans appel : l’accessibilité reste un combat. Récemment, plusieurs associations se sont mobilisées pour rappeler l’urgence d’agir. Un rappel nécessaire que retrace notre article, qui souligne l’écart toujours trop grand entre les intentions politiques et la réalité du terrain.

Inclusion scolaire : des progrès, mais des défis persistants

La loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances a posé les bases de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Depuis, le nombre d'élèves concernés a triplé, atteignant 520 000 en 2025 .

Pour accompagner ces élèves, plus de 132 000 Accompagnants d'Élèves en Situation de Handicap (AESH) ont été recrutés. Des dispositifs tels que les Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) et les Pôles d'Appui à la Scolarité (PAS) ont également été déployés .

Cependant, des difficultés subsistent :

- Manque de places: de nombreux élèves n'obtiennent pas de place en ULIS malgré une notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

- Inégalités territoriales: l'accès aux dispositifs varie selon les départements, créant des disparités importantes.

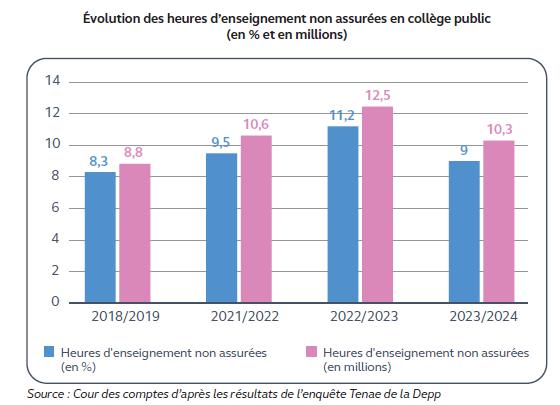

- Formation des enseignants: le manque de formation spécifique des enseignants rend difficile l'adaptation des pratiques pédagogiques.

Témoignages de familles : entre espoir et désillusion

Les témoignages de parents mettent en lumière les réalités du terrain. Sur la plateforme marentree.org, de nombreuses familles partagent leurs difficultés à obtenir une scolarisation adaptée pour leurs enfants.

Valérie, mère d’un enfant autiste scolarisé en CM1, confie : "Il faut se battre pour tout dans le handicap et avoir les moyens financiers de le faire". Elle a dû aller jusqu'au tribunal pour obtenir un AESH à plein temps pour son fils.

Ces situations génèrent un sentiment d'abandon chez les familles, qui doivent souvent jongler entre démarches administratives, recherche de solutions adaptées et gestion du quotidien.

Des initiatives pour soulager les familles

Face à ces défis, certaines initiatives voient le jour pour soutenir les familles.

Le gîte "Les Bobos à la ferme", à La Madelaine-sous-Montreuil, offre un lieu de répit pour les parents d'enfants handicapés. Ce lieu propose des services spécialisés, permettant aux parents de souffler tout en assurant une prise en charge adaptée de leur enfant.

Des associations, comme l'Unapei, lancent des campagnes de sensibilisation, telles que "#Jaipasecole", pour recueillir les témoignages de parents d'enfants sans solution de scolarisation. Ces initiatives visent à mettre en lumière les lacunes du système et à promouvoir des changements concrets.

Ces défis sont d’autant plus critiques que les moyens alloués peinent à suivre. Le récent gel de 241 millions d’euros dans le cadre de l’instruction budgétaire 2025 inquiète légitimement les associations et familles.

Perspectives d'amélioration : vers une inclusion réelle

Pour répondre à ces défis, plusieurs pistes sont envisagées :

- Renforcement des moyens: augmentation du nombre de places en ULIS et en IME, recrutement d'AESH supplémentaires.

- Formation des professionnels: développement de modules spécifiques pour les enseignants et les personnels éducatifs.

- Simplification des démarches: création de guichets uniques pour faciliter l'accès aux aides et aux informations.

- Sensibilisation: campagnes d'information pour changer le regard sur le handicap et promouvoir l'inclusion.

Conclusion

La parentalité et la scolarisation des enfants en situation de handicap en France sont au cœur de nombreux enjeux sociaux et éducatifs. Si des avancées notables ont été réalisées, il reste encore beaucoup à faire pour garantir une inclusion réelle et équitable. Cela nécessite une mobilisation collective, une volonté politique forte et une écoute attentive des besoins des familles concernées.

En 2022, 174 000 enfants et adolescents en situation de handicap ont bénéficié d’un accompagnement spécialisé. Des chiffres révélateurs d’un besoin massif, et d’une pression constante sur les structures et les professionnels.

C’est en donnant à chaque enfant les moyens de s’épanouir, quels que soient ses besoins, que l’on construit une société véritablement inclusive, plus juste et plus humaine.

Partager cet article :

Nos ressources pour les professionnels

Comment dématérialiser son processus de recrutement ?

Témoignage - Agence Solutia Illkirch

voir le témoignage

Optimiser son temps de recrutement

Témoignage - EHPAD Résidence La Méridienne

Voir le témoignageSur le même thème

Consultez les annonces en lien avec cette actualité

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros