Un virage culturel : sortir du tout-institutionnel

Il y a encore dix ans, la trajectoire semblait tracée : perte d’autonomie = EHPAD.

Mais en 2025, cette équation est de moins en moins acceptée. Les seniors aspirent à autre chose : à plus de liberté, plus de lien social, et à rester maîtres de leurs choix le plus longtemps possible. La crise des EHPAD n’est pas seulement logistique ou économique, elle estculturelle.

Marc, 74 ans, résidant en Loire-Atlantique, résume cette prise de conscience : "Ce n’est pas qu’on refuse d’être aidé. C’est qu’on veut pouvoir choisircommenton l’est. Je ne veux pas finir mes jours dans une chambre impersonnelle à me sentir rangé dans une case."

Pour répondre à cette envie d’autodétermination, plusieurs modèles gagnent en popularité.

Le maintien à domicile : une solution confort… à condition d’être bien entouré

C’est de loinla solution préférée des Français. Selon une étude de la CNSA, plus de 85 % des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles.

Grâce à l’essor des technologies de téléassistance, au développement de services comme le portage de repas, l’aide ménagère ou les soins infirmiers à domicile, rester chez soi tout en étant accompagné est désormais possible même en cas de perte partielle d’autonomie.

Des plateformes, comme la notre, pour les services à domicile permettent de trouver rapidement des professionnels de confiance, avec des prestations sur mesure. Certaines structures vont plus loin, en coordonnant plusieurs intervenants autour d’un même bénéficiaire, évitant ainsi les ruptures de suivi.

Mais ce choix suppose d’avoir un logement adapté, un entourage mobilisable, et parfois des moyens financiers supplémentaires. Le domicile peut rassurer, maisil ne doit pas devenir une prison invisible.

L’habitat inclusif : vivre ensemble, chacun chez soi

Apparu timidement il y a quelques années,l’habitat inclusif connaît un boom discret mais réel. Le principe ? Plusieurs personnes âgées vivent dans un même lieu (souvent un immeuble ou une maison divisée), avec des logements privatifs mais aussi des espaces communs, et surtout un projet de vie partagé.

Accompagnés par une structure médico-sociale, les habitants conservent leur indépendance tout en bénéficiant d’un environnement stimulant.

Moins médicalisé qu’un EHPAD, mais plus encadré qu’un logement isolé, ce type de solution rassure familles et aidants. C’est un juste milieu, particulièrement adapté aux seniors encore autonomes mais fragilisés.

On retrouve ce type de projet dans plusieurs régions, parfois sous forme associative, parfois porté par des bailleurs sociaux. Des services comme l’aide à la personne en habitat collectif viennent compléter le dispositif pour un quotidien sécurisé.

Ce type de logement s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’adaptation de notre parc immobilier au vieillissement de la population. Certains programmes immobiliers récents, pensés pour favoriser l’autonomie des personnes âgées, illustrent bien cette tendance. Cet article d’Aladom revient sur l’émergence de logements spécifiquement conçus pour les seniors, entre confort, sécurité et intégration dans la vie locale.

La colocation entre seniors : une réponse conviviale à l’isolement

Qui a dit que la colocation était réservée aux étudiants ? En 2025, de plus en plus de seniors font le choix devivre ensembledans un esprit de solidarité et de partage des frais.

Au-delà du simple aspect économique, cette forme d’habitat partagé permet de rompre avec l’isolement, fléau silencieux du vieillissement. Chacun a sa chambre, ses habitudes, mais on partage les repas, les sorties, les souvenirs.

Des structures comme "Les Babayagas" ou "Les Pénates", accompagnent ce mouvement avec sérieux, en veillant à la compatibilité des colocataires et au cadre légal de la cohabitation.

L’innovation en matière d’habitat senior ne se limite pas aux personnes âgées elles-mêmes. Certaines initiatives, comme celle de Domitys, favorisent la cohabitation entre générations. Le programme “Générations Partagées” permet à des étudiants de vivre dans des résidences seniors en échange de temps passé avec les résidents. Une approche qui crée du lien, du sens et bouscule les idées reçues sur le grand âge.

L’accueil familial : une alternative discrète mais puissante

Moins connue,l’accueil familialséduit de plus en plus de familles à la recherche d’un cadre à taille humaine. Il s’agit pour une personne âgée d’être accueillie au sein du domicile d’un accueillant familial agréé. Le lien créé dans ce type d’accueil est souvent fort, affectif, et très éloigné de la relation soignant/patient.

Cette alternative est particulièrement adaptée aux personnes âgées désorientées, qui ne supporteraient pas la vie en collectivité. Elle garantit un accompagnement quotidien personnalisé, dans un cadre chaleureux.

Les résidences services : autonomie, sécurité et vie sociale

Moins médicalisées que les EHPAD, lesrésidences services seniorsoffrent un cadre rassurant et bienveillant. Les résidents y disposent d’appartements privés, de services à la carte (restauration, ménage, aide administrative…), d’activités collectives, et d’un personnel présent 24h/24.

Elles conviennent parfaitement aux seniors encore autonomes mais soucieux de leur sécurité et de leur confort. Le coût est plus élevé qu’un maintien à domicile simple, mais bien en-deçà de celui d’un EHPAD.

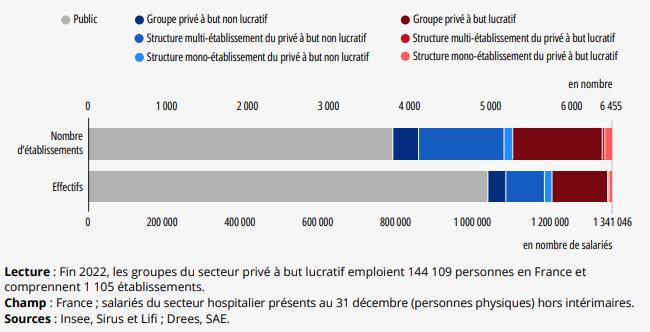

Ces lieux attirent un profil de seniors actifs, souvent plus aisés que la moyenne. Une étude de la DREES relayée par Aladom montre d’ailleurs que le niveau de vie des résidents en résidences services est, en moyenne, supérieur à celui des seniors vivant en logement ordinaire. Une donnée qui interroge sur l’accessibilité financière de ces alternatives.

Vers un vrai "choix" du vieillissement

La montée en puissance de ces alternatives n’est pas un effet de mode. Elle traduit une évolution profonde de notre rapport au vieillissement :moins médicalisé, plus ancré dans le quotidien et la dignité.

Cela suppose aussi un engagement fort des pouvoirs publics : aides financières adaptées, structuration du secteur, et reconnaissance officielle de ces solutions intermédiaires dans les politiques de santé publique.

Et si, à terme, l’enjeu n’était pas seulement de "remplacer" les EHPAD, mais d’inventer une pluralité d’options adaptées à chaque profil, chaque rythme, chaque désir de fin de vie ? Vieillir ne doit plus rimer avec enfermement, mais avecchoix, accompagnement et humanité.

Si les alternatives à l’EHPAD se multiplient, la transformation du modèle existant reste un enjeu central pour les années à venir. Aladom consacre d’ailleurs unlivre blanc complet à cette question : comment repenser l’EHPAD à l’horizon 2030 pour en faire un lieu de vie respectueux, durable, et réellement centré sur le bien-être ? Un document précieux pour tous les professionnels du secteur en quête d’inspiration concrète.

Vous avez envie d’écouter plutôt que de lire ?

Pour aller plus loin, notre podcast "Servez-vous" dresse un panorama complet et nuancé des différentes formes d’hébergement pour les personnes âgées. L’occasion d’explorer, en une quinzaine de minutes, les enjeux et les tendances qui redessinent notre rapport à la vieillesse.