La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) vient de publier deux nouvelles études sur l’accompagnement des personnes handicapées en établissements et services médico-sociaux. Ces études, issues de l’enquête ES-Handicap 2022, mettent en lumière l’évolution du nombre de bénéficiaires et leurs caractéristiques.

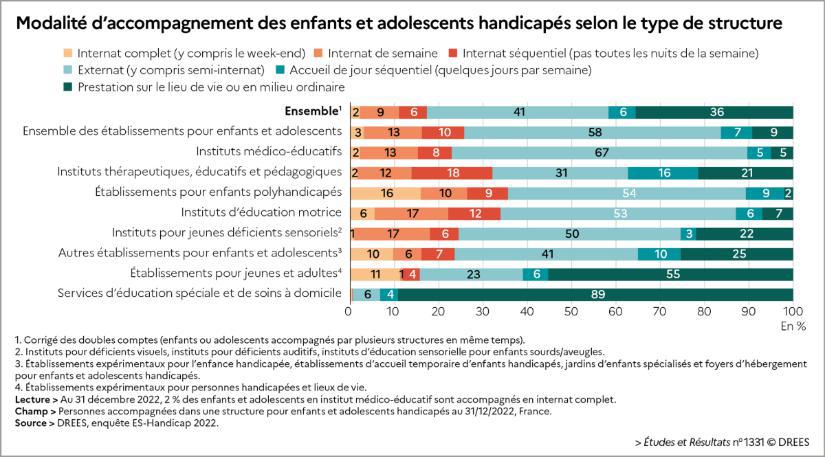

Publié le 12 mars 2025 08:37 Modalité d’accompagnement des enfants et adolescents handicapés selon le type de structure

Modalité d’accompagnement des enfants et adolescents handicapés selon le type de structureActualités du secteur

174 000 enfants et adolescents handicapés et 321 500 adultes handicapés ont été accompagnés en 2022

Mis à jour le 28 août 2025 14:51

Une hausse continue du nombre de jeunes accompagnés

Au 31 décembre 2022, 174 160 enfants et adolescents handicapés étaient accompagnés par 4 030 structures médico-sociales, représentant 173 790 places. La tendance à la hausse observée depuis 2006 se poursuit, avec 35 120 jeunes supplémentaires pris en charge. Notamment, les établissements ont joué un rôle clé dans cette augmentation récente, contrairement aux services qui dominaient auparavant. Vous pouvez trouver une aide pour ou personne handicapé autour de vous ou rechercher une structure d'aide aux personnes handicapées.

Par ailleurs, 36 % des jeunes bénéficient d’un accompagnement sur leur lieu de vie ou en milieu ordinaire, en progression de 3 points depuis 2018. Cette évolution est notamment due à l’intégration des places autrefois comptabilisées dans les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad).

Des profils spécifiques et une surreprésentation des garçons

Deux tiers des enfants accompagnés sont des garçons, une proportion stable depuis 2006. La répartition varie selon les structures, avec une surreprésentation masculine particulièrement marquée dans les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep), où 90 % des jeunes sont des garçons.

Concernant les types de déficiences, 39 % des enfants ont une déficience intellectuelle, un chiffre en baisse de 6 points par rapport à 2018, tandis que les troubles du psychisme, du comportement ou de la communication progressent (+7 points). Ce dernier phénomène est lié à une meilleure prise en charge des troubles du spectre autistique.

Scolarisation et durée d’accompagnement

92 % des jeunes de 6 à 15 ans accompagnés sont scolarisés, un taux stable depuis 2018. 57 % fréquentent une école ou un établissement scolaire, et 28 % suivent un enseignement interne à leur structure médico-sociale. La scolarisation en milieu ordinaire est en progression, avec une hausse de 5 points depuis 2014.

En moyenne, les jeunes quittant leur structure en 2022 y ont passé 4,8 ans. Ce temps varie fortement selon les établissements, atteignant 8,5 ans dans ceux dédiés aux enfants polyhandicapés et un peu plus de 6 ans dans les instituts médico-éducatifs.

L’essor des services pour adultes handicapés

Fin 2022, 321 530 adultes handicapés étaient accompagnés par 8 270 structures médico-sociales, offrant 355 600 places. Depuis 2006, 98 700 adultes supplémentaires ont été pris en charge, avec une forte croissance des services (+150 %), tandis que les établissements progressent plus modérément (+23 %).

Comme pour les jeunes, les hommes sont surreprésentés parmi les adultes accompagnés (60 % contre 40 %). Cette disparité est particulièrement marquée dans les établissements et services d’aide par le travail (Esat), où ils représentent 64 % des effectifs.

Vieillissement et besoins spécifiques des adultes handicapés

Le vieillissement des personnes handicapées est une réalité croissante : 12 % des bénéficiaires ont 60 ans ou plus en 2022, contre 3 % en 2006. Bien que la loi de 2002 autorise le maintien dans ces structures au-delà de 60 ans, les seniors y restent sous-représentés par rapport à la population générale.

Par ailleurs, deux tiers des adultes accompagnés présentent une déficience intellectuelle, dont 52 % en tant que déficience principale. La part des troubles du psychisme et du comportement augmente (+4 points depuis 2018), en particulier pour les troubles de la communication sociale liés à l’autisme.

Enfin, 46 % des adultes accompagnés (hors Esat) nécessitent une aide pour leur toilette, 37 % ne savent pas lire et 23 % ont des difficultés de lecture. De plus, 38 % sont parfois ou souvent en danger en raison de leur comportement, et un quart manifestent des comportements agressifs.

Les études de la DREES mettent en évidence une dynamique de progression continue du nombre de personnes handicapées accompagnées en structures médico-sociales, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. L’évolution des profils, avec une meilleure prise en charge des troubles du spectre autistique et une scolarisation croissante en milieu ordinaire, montre l’adaptation des dispositifs aux besoins des bénéficiaires. Toutefois, la question du vieillissement des personnes handicapées et de leur accompagnement à long terme demeure un enjeu majeur pour les années à venir.

Partager cet article :

Nos ressources pour les professionnels

Les leads : un levier efficace pour une activité pérenne

Témoignage - Freedom & Senior Compagnie Toulouse

Voir le témoignage

Comment optimiser le recrutement ?

Témoignage - Centre services Bourgoin Jallieu

Voir le témoignageSur le même thème

Consultez les annonces en lien avec cette actualité

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros

Je souhaite travailler au sein du groupe