La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a récemment publié des données détaillées sur les projections des effectifs d’infirmiers et d’infirmières en emploi à l’horizon 2050. Ces résultats, diffusés en décembre dernier, reposent sur un nouveau modèle de projection développé par la DREES et présentés dans un format accessible via la plateforme data.DREES.

Publié le 16 janvier 2025 17:22 En 2021, plus de huit infirmières sur dix étaient des femmes

En 2021, plus de huit infirmières sur dix étaient des femmesActualités du secteur

Projections des effectifs d’infirmières à l'horizon 2050

Un modèle basé sur les tendances passées

Le modèle de projection de la DREES s'appuie sur les caractéristiques et comportements observés par le passé pour estimer le nombre d'infirmières en emploi chaque année entre 2022 et 2050. Il s'agit de projections et non de prévisions : ces estimations permettent d'explorer différents scénarios en fonction du nombre de diplômées annuelles et des évolutions possibles dans le secteur.

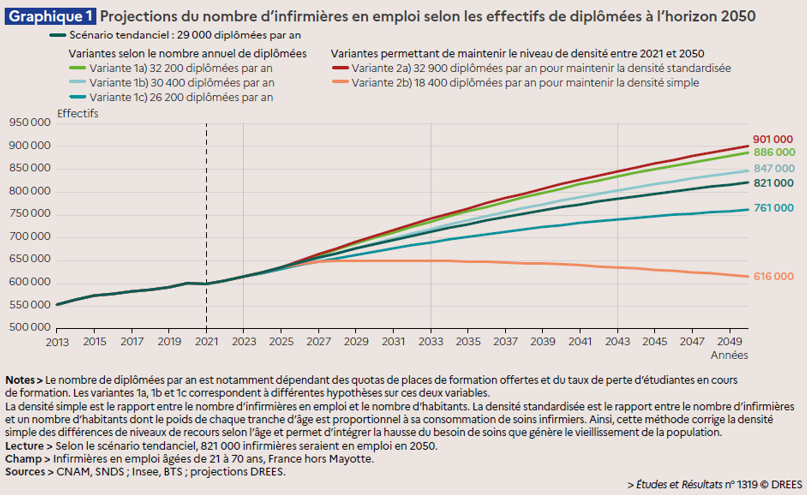

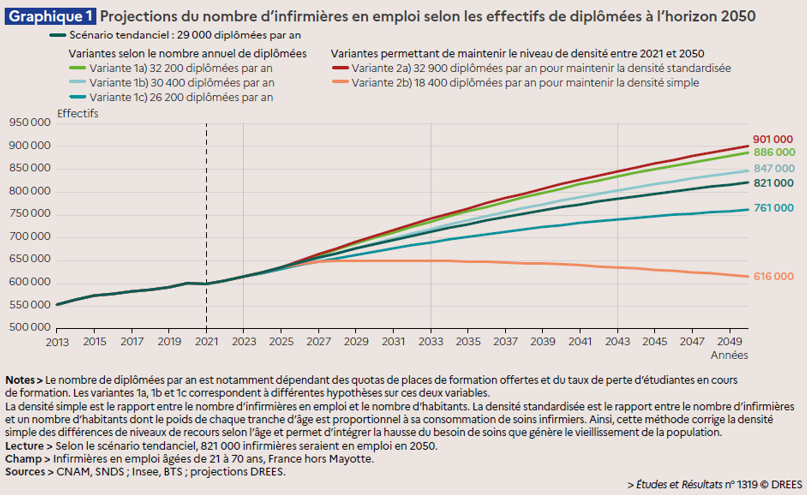

Les différents scénarios de projection

Le scénario tendanciel repose sur l’hypothèse de comportements constants, selon laquelle les tendances récentes (pratiques professionnelles, politiques publiques, mesures de régulation) restent inchangées jusqu’en 2050.

En parallèle, d'autres scénarios, qualifiés de variantes, introduisent des hypothèses différentes concernant le nombre de diplômées annuelles. Ces variantes tiennent compte de facteurs tels que :

- Le nombre de places en formation ;

- Le taux de perte d'étudiantes en cours de formation, c'est-à-dire l'écart entre le nombre d'étudiantes passant l'examen final et celui des inscrites en première année trois ans auparavant.

Les effectifs d’infirmières augmenteraient de 37 % entre 2021 et 2050. Entre 2013 et 2021, le nombre d’infirmières en emploi a augmenté de 8 %. Il s’élèvait à près de 600 000 en 2021. Dans l’hypothèse d’un maintien des politiques de formation en vigueur et de comportements constants, le nombre d’infirmières en emploi serait en hausse de 37 % entre 2021 et 2050, pour atteindre 821 000 en 2050. L’exercice libéral continuerait de se développer, avec une progression de 75 % du nombre d’infirmières libérales au cours de la période de projection (21 % d’infirmières libérales en 2050, après 16 % en 2021). L’âge moyen des infirmières, de 41 ans, resterait quasi stable entre 2021 et 2050. La part des infirmières de 60 ans ou plus augmenterait d’un point au cours de la période, comme la part de celles de moins de 25 ans (de 6 % à 7 %, pour chacune de ces tranches d’âge).

Sources de données utilisées

Pour modéliser les comportements des infirmières, le modèle de la DREES s’appuie sur plusieurs sources de données fiables et variées :

- La base tous salariés (BTS) : pour analyser l’activité salariée ;

- Le système national des données de santé (SNDS) : pour examiner l’activité libérale ;

- Le panel tous actifs de l’Insee : pour tracer les trajectoires professionnelles, qu'elles soient salariées ou libérales, d'un échantillon d'infirmières ;

- Les enquêtes sur les écoles et les étudiants en formation de santé : pour estimer le nombre et le profil des diplômées chaque année.

Un jeu de données complet et segmenté

Les données publiées par la DREES présentent les effectifs d’infirmières en emploi pour chaque année de la période de projection (2022-2050), selon plusieurs dimensions :

- Le scénario : tendanciel ou variantes ;

- Le mode d’exercice : hôpital public, hôpital privé, secteur social et médico-social, libéral, ou autres (par exemple, infirmières scolaires ou travaillant en laboratoires d’analyses médicales) ;

- Le sexe : homme ou femme ;

- La tranche d’âge : une analyse par cohortes d’âge permet d’identifier les dynamiques liées au vieillissement des effectifs.

Une profession à forte prédominance féminine

En 2021, plus de huit infirmières sur dix étaient des femmes, une proportion qui reflète la réalité historique de cette profession. Les projections intègrent cette caractéristique, bien que l’évolution des mentalités et des orientations professionnelles puisse influencer cette répartition à long terme.

Enjeux pour l'avenir

Ces projections constituent un outil précieux pour anticiper les besoins futurs en personnel infirmier, adapter les capacités de formation et définir des stratégies pour répondre aux défis du système de santé. Les différents scénarios explorés permettent d’éclairer les décisions publiques et d’assurer une gestion équilibrée des ressources humaines dans ce secteur clé.

Partager cet article :

Commentaires

Il n'y a pas de commentaires pour le moment

Nos ressources pour les professionnels

Comment développer son activité dans le secteur des SAP ?

Témoignage - All4Home Montpellier Nord

Voir le témoignage

Outil de gestion des candidatures Aladom : retour d'expérience client

Témoignage - Arc en ciel Services

Voir le témoignageSur le même thème

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros