Le 24 mai dernier, la Direction, de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) a publié un état des lieux sur le profil des résidents âgés de moins de 75 ans hébergés en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad) avant la crise sanitaire et sur leur prise en charge en 2022. Il apparaît que plus les résidents sont jeunes, plus leurs profils diffèrent de leurs aînés : il y a davantage d’hommes, avec moins de ressources et une surreprésentation de difficultés psychiques. Pour la première fois, les données 2022 issues de la base Badiane, une base de données interadministrative annuelle des Etablissements et Services Socio et Médico-Sociaux (ESMS) ont été mobilisées. Voici ce qu’on apprend.

Publié le 6 juin 2024 13:04 © Badiane 2022

© Badiane 2022Actualités du secteur

Ehpad : un résident sur dix a moins de 75 ans

Mis à jour le 28 août 2025 14:51

Sommaire

Le profil spécifique des jeunes résidents en Ehpad Des difficultés psychiques plus marquées chez les plus jeunes

Des résidents plus précaires économiquement

Une prise en charge insuffisante ?

La répartition géographique des jeunes résidents en Ehpad

Un personnel socio-éducatif en nombre

Partager cet article

Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad) sont accessibles aux personnes âgées dès 60 ans. Toutefois, des entrées en établissement sont possibles à un âge inférieur, sur dérogation, mais restent rares : seuls 3% des résidents sont entrés avant 60 ans. L’âge moyen des résidents d’Ehpad augmente régulièrement et s’établit, en 2019, à 86 ans et 10 mois. Néanmoins, 11% des résidents d’Ehpad sont âgés de moins de 75 ans (soit 67 000 personnes) et 2% ont moins de 65 ans (soit 14 000 personnes). Plusieurs études ont mis en avant les caractéristiques particulières de ces jeunes résidents par rapport à la population du même âge résidant à domicile : ils sont plus souvent célibataires, sans revenus, sous protection juridique et avec davantage de limitations cognitives.

Le profil spécifique des jeunes résidents en Ehpad

Selon l’enquête EHPA 2019, les 67 000 jeunes résidents de moins de 75 ans diffèrent fortement des autres résidents d’Ehpad. Tout d’abord, ils comptent autant d’hommes que de femmes, alors que les hommes ne représentent qu’une minorité des résidents de 75 ans ou plus en Ehpad. En effet, la proportion d’hommes diminue nettement avec l’âge : ils constituent 57 % des résidents de moins de 65 ans, contre 47 % des 70-74 ans et 23 % des 75 ans ou plus.

Cette forte présence masculine chez les plus jeunes est également observée dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA) et dans les Unités de Soins de Longue Durée (USLD). L’enquête relève aussi que les jeunes résidents avant 75 ans sont moins atteints par les troubles liés au vieillissement mais plus souvent par des handicaps anciens. Ils sont également moins souvent en dépendance sévère : 44% sont en GIR 1 ou 2 (Groupe Iso-Ressources : cela correspond au niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée calculé à partir de l'évaluation effectuée à l'aide de la grille AGGIR - il existe 6 GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d'autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible), contre 54% pour les 75 ans ou plus. Les écarts sont encore plus marqués chez les plus jeunes : 39% des moins de 65 ans sont considérés comme sévèrement dépendants.

Au total, 18% des résidents de moins de 65 ans ne sont pas dépendants au sens de l’Aide Personnalisée à l'Autonomie (APA). Ils sont en GIR 5 ou 6, ou sans GIR, soit 10 points de plus que les résidents de 75 ans ou plus.

Cette forte présence masculine chez les plus jeunes est également observée dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA) et dans les Unités de Soins de Longue Durée (USLD). L’enquête relève aussi que les jeunes résidents avant 75 ans sont moins atteints par les troubles liés au vieillissement mais plus souvent par des handicaps anciens. Ils sont également moins souvent en dépendance sévère : 44% sont en GIR 1 ou 2 (Groupe Iso-Ressources : cela correspond au niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée calculé à partir de l'évaluation effectuée à l'aide de la grille AGGIR - il existe 6 GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d'autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible), contre 54% pour les 75 ans ou plus. Les écarts sont encore plus marqués chez les plus jeunes : 39% des moins de 65 ans sont considérés comme sévèrement dépendants.

Au total, 18% des résidents de moins de 65 ans ne sont pas dépendants au sens de l’Aide Personnalisée à l'Autonomie (APA). Ils sont en GIR 5 ou 6, ou sans GIR, soit 10 points de plus que les résidents de 75 ans ou plus.

Des difficultés psychiques plus marquées chez les plus jeunes

Selon l’enquête de la DREES, les jeunes résidents les plus dépendants ont des besoins identiques aux résidents plus âgés très dépendants pour accomplir les activités de la vie quotidienne (besoins en termes d’aide à l’habillement, aux déplacements…). En revanche, les résidents moyennement dépendants ont des profils différents selon l’âge pour certaines activités. Parmi les résidents qui ont été catégorisés en GIR 3, les plus jeunes sont plus souvent capables de s’orienter dans le temps et dans l’espace que les résidents les plus âgés. Les jeunes résidents en GIR 3 sont également bien plus souvent capables de se déplacer au sein de l’établissement (y compris à l’aide d’appareillage) : 41% des moins de 70 ans peuvent le faire seuls, contre 18 % des 75 ans ou plus en GIR 3.

De façon générale, les résidents les plus jeunes en Ehpad souffrent un peu moins souvent de maladies neurodégénératives (38% des moins de 65 ans contre 53% des 75 ans ou plus), dont la fréquence augmente avec l’âge.

À l’inverse, les jeunes résidents en GIR 3 ont plus de difficultés psychiques : seulement 11% des moins de 65 ans sont capables de se comporter de façon sensée, 15% sont capables de communiquer (verbalement ou non), soit 10 points de moins que les résidents de 75 ans ou plus. Ces plus grandes difficultés de comportement des plus jeunes s’observent également pour les résidents des GIR 2 et 4. Parallèlement, les jeunes résidents font bien plus souvent l’objet d’une protection juridique : 60 % des moins de 65 ans sont sous tutelle, soit 43 points de plus que les résidents de 75 ans ou plus. Du fait d’un plus grand isolement familial, lorsqu’il y a une mesure, les jeunes résidents sont plus souvent protégés par une association, tandis que les plus âgés le sont plus fréquemment par leur famille.

On retrouve cette plus importante fragilité psychique, en particulier des plus jeunes résidents, en comparant les lieux de vie qui précèdent l’entrée en Ehpad. Ainsi, 14% des résidents de moins de 65 ans proviennent d’un établissement ou d’un service psychiatrique, contre 9 % des résidents de 70 à 74 ans et seulement 1% des 75 ans ou plus. Les jeunes résidents se distinguent aussi plus souvent par une domiciliation antérieure dans un établissement pour adultes handicapés : 15% des moins de 65 ans, contre 4 % des 70-74 ans et moins de 1% des 75 ans ou plus. En contrepartie, ils viennent moins fréquemment de leur domicile (37% contre 52% pour les 75 ans ou plus), d’un service de soins de suite et de réadaptation ou d’une unité de court séjour.

Au total, la moitié des résidents de moins de 65 ans ont eu une reconnaissance administrative de handicap avant 60 ans, contre un tiers des résidents de 65 à 69 ans et seulement 2% de ceux de 75 ans ou plus.

De façon générale, les résidents les plus jeunes en Ehpad souffrent un peu moins souvent de maladies neurodégénératives (38% des moins de 65 ans contre 53% des 75 ans ou plus), dont la fréquence augmente avec l’âge.

À l’inverse, les jeunes résidents en GIR 3 ont plus de difficultés psychiques : seulement 11% des moins de 65 ans sont capables de se comporter de façon sensée, 15% sont capables de communiquer (verbalement ou non), soit 10 points de moins que les résidents de 75 ans ou plus. Ces plus grandes difficultés de comportement des plus jeunes s’observent également pour les résidents des GIR 2 et 4. Parallèlement, les jeunes résidents font bien plus souvent l’objet d’une protection juridique : 60 % des moins de 65 ans sont sous tutelle, soit 43 points de plus que les résidents de 75 ans ou plus. Du fait d’un plus grand isolement familial, lorsqu’il y a une mesure, les jeunes résidents sont plus souvent protégés par une association, tandis que les plus âgés le sont plus fréquemment par leur famille.

On retrouve cette plus importante fragilité psychique, en particulier des plus jeunes résidents, en comparant les lieux de vie qui précèdent l’entrée en Ehpad. Ainsi, 14% des résidents de moins de 65 ans proviennent d’un établissement ou d’un service psychiatrique, contre 9 % des résidents de 70 à 74 ans et seulement 1% des 75 ans ou plus. Les jeunes résidents se distinguent aussi plus souvent par une domiciliation antérieure dans un établissement pour adultes handicapés : 15% des moins de 65 ans, contre 4 % des 70-74 ans et moins de 1% des 75 ans ou plus. En contrepartie, ils viennent moins fréquemment de leur domicile (37% contre 52% pour les 75 ans ou plus), d’un service de soins de suite et de réadaptation ou d’une unité de court séjour.

Au total, la moitié des résidents de moins de 65 ans ont eu une reconnaissance administrative de handicap avant 60 ans, contre un tiers des résidents de 65 à 69 ans et seulement 2% de ceux de 75 ans ou plus.

Des résidents plus précaires économiquement

Les jeunes résidents sont dans des situations économiques nettement plus fragiles en moyenne que les populations rentrées en Ehpad à des âges plus tardifs. En effet, d’après l’enquête de la DREES, la moitié des résidents de moins de 65 ans bénéficient d’aides au logement contre un tiers des 70 à 74 ans et un quart des résidents de 75 ans ou plus. Le bénéfice de l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) est encore plus prononcé en fonction de l’âge : deux tiers des résidents de moins de 65 ans reçoivent cette aide car ils ne sont pas en mesure de financer les frais de l’établissement, contre la moitié des résidents de 70 à 74 ans et seulement un sixième des résidents de 75 ans ou plus.

Une prise en charge insuffisante ?

En 2022, l’enquête menée par la DREES met en exergue qu’un quart des Ehpad accueillent moins de 5% de résidents de moins de 75 ans et un quart en accueille plus de 14%. Il existe certes des Ehpad spécialisés dans l’accueil des jeunes résidents, le plus souvent pour les personnes handicapées vieillissantes ayant une déficience intellectuelle (par exemple l’Ehpad est aménagé en disposant de fermeture des portes de sortie par digicode, d’espace collectif fermé…, le but étant de pouvoir accueillir des personnes présentant des troubles du comportement et nécessitant un niveau de sécurisation plus important), mais ils sont rares.

En effet, fin 2022, seulement 40 Ehpad ont au moins 60% des résidents ayant moins de 75 ans, ce qui représente 2 100 jeunes résidents pris en charge dans ces établissements. 40% de ces Ehpad relèvent du privé non lucratif et autant du public. 280 Ehpad ont une unité pour personnes handicapées âgées, soit 60 de plus depuis 2015. Ces unités, qui comportent des personnels dédiés et formés au handicap, collaborent avec les établissements et services médico-sociaux (ESMS) spécialisés dans la prise en charge du handicap.

Les unités dédiées à l’accueil des personnes handicapées avançant en âge étant peu nombreuses, seulement 10% des jeunes résidents de moins de 65 ans sont pris en charge dans ces services spécialisés ; 6% des 65 à 69 ans et 3% des 70 à 74 ans sont également dans ce cas.

En effet, fin 2022, seulement 40 Ehpad ont au moins 60% des résidents ayant moins de 75 ans, ce qui représente 2 100 jeunes résidents pris en charge dans ces établissements. 40% de ces Ehpad relèvent du privé non lucratif et autant du public. 280 Ehpad ont une unité pour personnes handicapées âgées, soit 60 de plus depuis 2015. Ces unités, qui comportent des personnels dédiés et formés au handicap, collaborent avec les établissements et services médico-sociaux (ESMS) spécialisés dans la prise en charge du handicap.

Les unités dédiées à l’accueil des personnes handicapées avançant en âge étant peu nombreuses, seulement 10% des jeunes résidents de moins de 65 ans sont pris en charge dans ces services spécialisés ; 6% des 65 à 69 ans et 3% des 70 à 74 ans sont également dans ce cas.

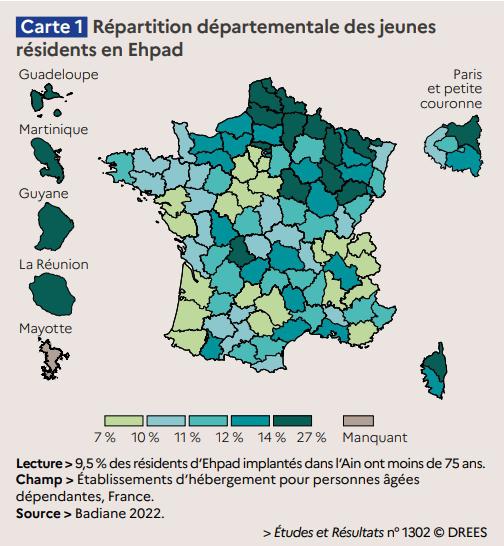

La répartition géographique des jeunes résidents en Ehpad

La proportion de jeunes résidents en Ehpad varie en fonction de la localisation des établissements. Ainsi, l’enquête de la DREES souligne que ces derniers sont plus nombreux dans certains départements : 9% des résidents ont moins de 75 ans dans les Pays de la Loire, contre un quart dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), 16% dans les départements des Hauts-de-France et 14% en Corse.

Ces différences géographiques peuvent être le reflet de compositions différentes des territoires, en termes d’implantation des établissements, de niveau de richesse, d’offre de prise en charge du handicap et de la dépendance, ainsi que d’état de santé de la population.

Les Ehpad installés dans les communes les plus défavorisées socialement (dont le revenu médian des habitants est faible) ont davantage de jeunes résidents en Ehpad, ce pour chaque catégorie d’Ehpad. Par exemple, 17% des résidents des Ehpad publics hospitaliers situés dans le quart des communes avec le revenu médian le plus faible ont moins de 75 ans. Ils ne sont que 13 % dans les communes avec le revenu médian le plus élevé.

Ces différences géographiques peuvent être le reflet de compositions différentes des territoires, en termes d’implantation des établissements, de niveau de richesse, d’offre de prise en charge du handicap et de la dépendance, ainsi que d’état de santé de la population.

Les Ehpad installés dans les communes les plus défavorisées socialement (dont le revenu médian des habitants est faible) ont davantage de jeunes résidents en Ehpad, ce pour chaque catégorie d’Ehpad. Par exemple, 17% des résidents des Ehpad publics hospitaliers situés dans le quart des communes avec le revenu médian le plus faible ont moins de 75 ans. Ils ne sont que 13 % dans les communes avec le revenu médian le plus élevé.

Un personnel socio-éducatif en nombre

Selon l’enquête menée par la DREES, les Ehpad spécialisés dans l’accueil de jeunes résidents disposent en moyenne d’un nombre d’Equivalents Temps Plein (ETP) assez proche des autres Ehpad, mais la structure des emplois diffère sur deux catégories professionnelles : il y a plus de personnel socio-éducatif (4.3 contre 2.0 ETP en moyenne pour 100 résidents - par exemple : accompagnant éducatif et social, assistant de service social, etc.) et autant d’Agents de Services Hospitaliers (ASH). Par ailleurs, les Ehpad qui bénéficient d’une unité spécialisée pour personnes handicapées âgées disposent de plus d’ETP (3.4 pour 100 résidents) : plus d’ETP de personnel socio-éducatif là encore, mais aussi de services généraux (cuisiniers, agents de buanderie, jardiniers, etc.) et de personnel paramédical.

Mais aussi, les 280 Ehpad qui accueillent ces unités pour personnes handicapées disposent un peu plus souvent d’un environnement médicalisé plus développé : 56% ont des espaces de kinésithérapie contre 51% pour les autres Ehpad, 50% ont une salle multisensorielle contre 44% pour les autres Ehpad.

Vous êtes un directeur d'EHPAD, vous souhaitez recruter de bons profils, Aladom vous accompagne. Découvrez nos solutions.

Source des informations : Etudes et Résultats de la DREES.

Mais aussi, les 280 Ehpad qui accueillent ces unités pour personnes handicapées disposent un peu plus souvent d’un environnement médicalisé plus développé : 56% ont des espaces de kinésithérapie contre 51% pour les autres Ehpad, 50% ont une salle multisensorielle contre 44% pour les autres Ehpad.

Vous êtes un directeur d'EHPAD, vous souhaitez recruter de bons profils, Aladom vous accompagne. Découvrez nos solutions.

Source des informations : Etudes et Résultats de la DREES.

Partager cet article :

Commentaires

Il n'y a pas de commentaires pour le moment

Nos ressources pour les professionnels

Comment dématérialiser son processus de recrutement ?

Témoignage - Agence Solutia Illkirch

voir le témoignage

Outil de gestion des candidatures Aladom : retour d'expérience client

Témoignage - Arc en ciel Services

Voir le témoignageSur le même thème

Consultez les annonces en lien avec cette actualité

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros