Les conditions de l’enquête

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV), les logements-foyers sont appelés résidences autonomie. Destinées aux seniors, ces résidences offrent des logements intermédiaires entre le domicile et l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad). Elles sont constituées de chambres ou d’appartements non médicalisés proposés en location, à coût modéré, où l’accès aux équipements et services est facultatif. Elles dépendent essentiellement des acteurs publics ou associatifs.

Pour en bénéficier, les personnes doivent être âgées d’au moins 60 ans et être autonomes ou semi-autonomes (GIR de 4 à 6), sauf dérogation.

L’enquête EHPA (Établissements d'Hébergement pour Personnes Agées) est conduite tous les 4 ans par la DREES auprès de l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées. Elle permet de dresser un bilan de leur activité et de décrire leur personnel, ainsi que les résidents qu’ils accueillent. Les données de l’enquête EHPA 2019 ont été collectées au premier semestre 2020 et portent sur la situation de décembre 2019.

Des résidences autonomie de plus en plus nombreuses mais qui peinent à séduire

Selon l’enquête EHPA, on dénombrait environ 2 260 résidences autonomie en France à la fin de l’année 2019 (juste avant le début de crise sanitaire). C’est un nombre stable depuis 2011. L’enquête relève que 67% de ces résidences sont des établissements publics et 29% relèvent du secteur privé à but non lucratif. Quant aux résidences à but lucratif, elles ne concernent que 4% du parc.

On note que les places installées augmentent depuis 2011, passant de 108 330 en 2011 à 114 120 en 2019. Cet accroissement concerne toutes les catégories de résidences autonomie, mais il est particulièrement important dans les établissements privés à but non lucratif (+7.5% par rapport à 2015). Les petits établissements (20 places ou moins) sont moins nombreux qu’en 2015, représentant 10% des établissements, contre 13% en 2015. Parallèlement, la part des établissements à forte capacité (plus de 60 places) a progressé, passant de 31% à 36%.

Malgré les atouts offerts par les résidences autonomie (des tarifs abordables, des logements individuels, des équipements et des services optionnels, des emplacements idéaux…), ce type de structure semble visiblement ne pas réussir à trouver son public, alors que les

Ehpad représentent 70% des structures d’hébergement pour personnes âgées et totalisent 79% des places installées. Ces établissements offrent la plus grande capacité moyenne d’accueil, largement devant les résidences autonomie.

Certes, les Ehpad accueillent principalement les seniors en situation de dépendance. Pourtant, les résidences autonomie seraient à même d’accueillir des personnes âgées semi-autonomes, nécessitant un accueil moins médicalisé qu’en Ehpad.

Pour que les résidences autonomie attirent plus de seniors, elles doivent impérativement revoir leur mode de fonctionnement, selon les professionnels. Elles bénéficient de nombreux avanatges mais pour pouvoir les potentialiser,

elles se doivent de mettre davantage l’accent sur la prévention contre la perte d’autonomie. Les résidences qui ont embauché des

aides-soignants ou des aides à domicile ne sont pas majoritaires. Ce personnel pourrait pourtant rassurer les seniors (et leurs familles) qui commencent à perdre leur autonomie mais qui ne souhaitent pas aller dans un Ehpad (source :

Capital).

Des résidents et des effectifs en ETP (Equivalent Temps Plein) en baisse

D’après l'enquête EHPA, entre 2015 et 2019, le nombre de résidents accueillis en résidence autonomie a diminué de 2.2%, après avoir baissé de 0.5 % entre 2011 et 2015. La réduction de leur nombre couplée à une hausse des places installées se traduit mécaniquement par une forte baisse du taux d’occupation : 87 places occupées pour 100 disponibles en 2019, contre 93 en 2015. Les établissements de plus de 75 places installées enregistrent les taux d’occupation les plus faibles (84%). C’est d’ailleurs parmi les structures à forte capacité que la diminution de ces taux est la plus importante.

Entre 2015 et 2019, les établissements de 60 à 75 places ont ainsi perdu 6 points de taux d’occupation, ceux de plus de 75 places, 10 points. Il y a peu de différences selon la catégorie de la résidence : 89 places occupées pour 100 places disponibles dans les établissements privés lucratifs, contre 87 pour les deux autres catégories.

Sur le plan des effectifs de personnel, le nombre d’employés en équivalent temps plein (ETP) entre 2015 et 2019 baisse de 2.5%, à un rythme proche de celui du nombre de personnes accueillies. Ainsi, le taux d’encadrement réel reste relativement stable. Comme pour les effectifs accueillis, la baisse est plus importante dans les résidences publiques (-3.9%).

L’étude fait le constat suivant : les personnels des résidences autonomie sont plutôt âgés. En effet, près de la moitié du personnel a 50 ans ou plus, et seuls 11% ont moins de 30 ans. Ces taux sont comparables à ceux de 2015, comme ceux des femmes, qui représentent 81% des professionnels employés. Ainsi, plus de neuf agents de services hospitaliers ou des personnels éducatif, social et d’animation sur dix sont des femmes, il en est de même pour le personnel paramédical. On compte en revanche près de 3 hommes sur 10 au sein des personnels des services généraux.

La proportion des personnels de direction, de gestion et administratif a augmenté de 2 points entre 2015 et 2019 au détriment de ceux exerçant des fonctions éducative, pédagogique, sociale ou d’animation. La tendance ne devrait-elle pas être inversée ?

Et, en 2019, 6 établissements sur 10 déclarent avoir au moins un professionnel sur place 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un chiffre en baisse notable par rapport à 2015 (7 sur 10). Seules 5% des structures ont une astreinte d’infirmier 7 jours sur 7, qui est mutualisée entre plusieurs établissements pour la moitié d’entre eux.

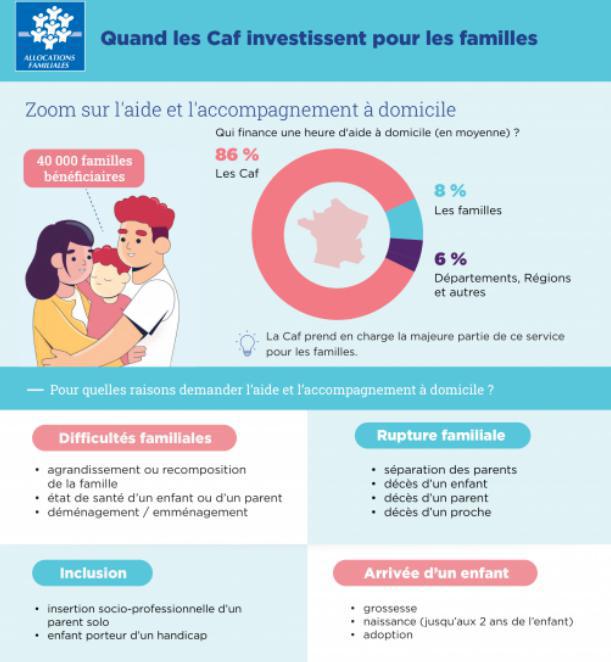

Les forfaits autonomie : un nouvel outil de financement des actions de prévention de la perte d’autonomie

Selon l’étude, 74% des résidences autonomie ont signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) au 31 décembre 2019. Ce contrat sert de cadre au versement du forfait autonomie, qui finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie. Il permet aussi de fixer le montant du forfait pour chaque établissement, attribué par le conseil départemental et la métropole.

Lorsque l’établissement perçoit également un forfait soins, le contrat est aussi conclu avec l’agence régionale de santé (ARS). Le forfait soins et le forfait autonomie sont utilisés pour des missions distinctes : le premier finance le maintien au sein des structures de personnels de soins, majoritairement des aides-soignants, tandis que le second est attribué aux résidences afin qu’elles organisent des actions de prévention de la perte d’autonomie : nutrition, développement du lien social, exercices pour stimuler la mémoire, etc.

Seuls 13% des établissements ont opté pour la perception d’un forfait soins, tandis que 85% reçoivent un forfait autonomie. Près de 12% déclarent percevoir les deux forfaits, et un peu moins de 12% ne touchent ni l’un ni l’autre. D’après l’enquête, 88% des établissements percevant des forfaits les ont utilisés pour financer des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie. Ainsi, 94 % des établissements concernés proposent des actions pour favoriser le maintien et l’entretien des facultés (physiques, cognitives…), 89% des actions visant à favoriser le lien social, à améliorer le cadre de vie et à repérer des fragilités et 83% des ateliers de prévention santé (nutrition, mémoire, sommeil…).

Moins fréquemment, les forfaits permettent de financer des actions d’information et de conseil en matière de prévention en santé et d’hygiène (60% des établissements). Ces actions sont 3 fois sur 4 ouvertes à des personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement. En 2019, les forfaits ont également été mobilisés dans 85% des établissements pour des dépenses de fonctionnement ou d’intervention du personnel. Dans ce cadre, ils ont permis de financer le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs (85% des résidences), la rémunération de personnel hors celui de soins (animateurs, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens ou autres) donnant lieu à une prise en charge par la Sécurité sociale pour les deux tiers des établissements.

Moins de conventions avec les structures sanitaires mais plus d’équipements dans les espaces collectifs : est-ce le bon combo ?

L'enquête EHPA met en lumière que, par rapport à 2015,

les résidences autonomie ont été moins nombreuses à signer avec les structures sanitaires des conventions permettant de disposer d’équipes mobiles ou de réseau de santé. Les établissements signataires restent minoritaires, entre 1 à 2 résidences sur 10.

Toutefois, dans les espaces collectifs, la quasi-totalité des équipements augmente entre 2015 et 2019. Ainsi, plus des trois quarts des établissements disposent de jardins aménagés (+4 points depuis 2015). Et plus de 9 sur 10 comptent des espaces pour les activités, les animations, les spectacles et des salons aménagés (+2 points depuis 2015).

Seul le nombre d’établissements pourvus d’espaces pour les soins médicaux ou de salles de bains ou salles d’eau à usage collectif diminue entre 2015 et 2019.

Quant à la situation géographique des résidences autonomie, l'enquête relève que 84% d’entre-elles sont situées à proximité des commerces et des services (comme en 2015). Elles sont également proches des transports en commun (84% en 2019, 82% en 2015). Et 38% ont mis en place un système de transport, c’est 2 points de plus qu’en 2015. Concernant les bâtiments, leur accessibilité a progressé : 8 établissements sur 10 sont équipés de places de stationnement adaptées, contre 7 sur 10 en 2015.

Source :

Étude de la DREES Résidences autonomie : avant le début de la crise sanitaire, le nombre de places augmentait, mais celui des résidents diminuait.

© DREES

© DREES