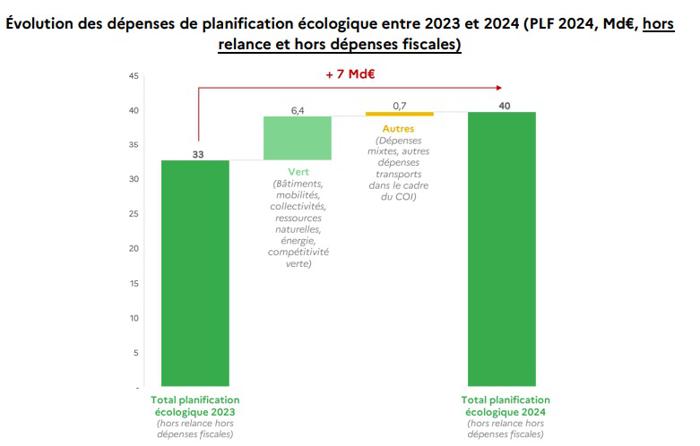

Depuis 2020, le gouvernement présente un rapport sur l’impact environnemental des dépenses de l’État. Pour sa quatrième édition, ce rapport met en avant une hausse inédite de sept milliards d’euros et confirme la mobilisation de l’État pour la transition écologique.

Publié le 23 octobre 2023 15:42 Le budget vert 2024 augmentera de 7 milliards d'euros

Le budget vert 2024 augmentera de 7 milliards d'eurosActualités du secteur

7 milliards d'euros en plus pour la transition écologique

Mis à jour le 22 mars 2024 10:41

7 milliards de plus pour l'écologie

Le budget 2024 vise à soutenir différents leviers de transition écologique, avec une hausse des crédits et des engagements en 2024 pour couvrir tous les secteurs d’activité et les acteurs afin de soutenir les principaux leviers de planification écologique :

- Rénovation des bâtiments et logements : cinq milliards d’euros sont prévus en 2024 pour accompagner les Français dans la rénovation de leurs logements. S’agissant de la rénovation énergétique des bâtiments de l’État, les moyens supplémentaires attribués augmentent de 0,6 milliard d’euros.

- Décarbonation des mobilités : trois milliards supplémentaires sont prévus pour financer le plan d’avenir des transports présenté par la Première ministre le 24 février 2023. Ce plan donne la priorité aux investissements dans le réseau ferroviaire, et renforce l’ambition de verdissement des flottes de véhicules (voitures, poids-lourds, vélos, bornes de recharge).

- Préservation des ressources naturelles : une hausse de 3,3 milliards d’euros sera dédiée à la préservation de la biodiversité et de la forêt, l’accompagnement des transitions de l’agriculture et l’amélioration de la gestion quantitative et qualitative de l’eau.

- Transition énergétique : une hausse est prévue pour soutenir la transition énergétique, notamment pour le soutien à l’injection du biométhane et la transition énergétique dans les territoires ultra-marins.

- Encourager la compétitivité verte : une hausse est prévue pour encourager la compétitivité verte dont 1,5 milliard d’euros dans le cadre de France 2030.

- Soutenir les collectivités : une augmentation est prévue pour augmenter les fonds verts des collectivités ainsi que le verdissement des dotations de soutien à l’investissement local. L’objectif est d’inciter les collectivités locales à orienter leurs investissements en faveur de la planification écologique.

La première partie de ce rapport présent la budgétisation environnementale de l’État, communément appelée « budget vert ». On y retrouve l’impact environnemental des crédits budgétaires et des dépenses fiscales, inscrits en projet de loi de finances (PLF) 2024.

La deuxième partie du rapport offre une vision consolidée de l’ensemble des financements, à la fois publics et privés, mobilisés en faveur de la transition écologique, en se fondant sur une méthodologie distincte de celle relative à la budgétisation environnementale utilisée dans la partie I. Les chiffres, issus du Panorama investissement climat d’I4CE n’étant pas encore disponibles pour l’année 2022, le rapport rappelle les montants des investissements évalués pour 2021 à 82 Md€ sur le périmètre restreint du « climat », en progression nette par rapport aux années précédentes, et des besoins additionnels pour la période 2024-2028 estimés à 25 Md€/an. Ces besoins doivent toutefois être réévalués au regard des nouveaux objectifs fixés dans le cadre du pacte vert européen « Fit for 55 » à 2030 et pour refléter les orientations de la planification écologique. Plus récemment, le rapport de de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz sur Les incidences économiques de l’action pour le climat, adoptant un périmètre élargi et intégrant les nouveaux objectifs, évalue les besoins d’investissement additionnel net à 67 Md€ dont 25 à 34 Md€ pour l’État et les collectivités locales à l’horizon 2030 avec une trajectoire croissante à compter de 2024. Les 7 Md€ de hausse des crédits de paiement de l’État favorables à l’environnement en 2024 s’inscrivent dans cette trajectoire.

La troisième partie dresse un panorama des ressources publiques à caractère environnemental, en s’appuyant sur la définition retenue à l’échelle internationale par Eurostat et l’OCDE, et en l’élargissant. Elle documente les impacts de la fiscalité énergétique et ses enjeux redistributifs sur les ménages, selon leur niveau de revenu ou leur zone d’habitation, et sur les entreprises, à partir des modèles développés par le Commissariat général au développement durable (CGDD). Elle présente également les différents dispositifs d’accompagnement des ménages dans la transition (aides à la rénovation, prime à la conversion, chèque énergie…) : en 2021, MaPrimeRénov’ a par exemple permis de recentrer les aides à la rénovation sur les ménages modestes et intermédiaires (plus de ¾ des montants bénéficient aux ménages des 3 premiers quintiles), alors que le CITE (et les aides « Habiter Mieux Agilité ») bénéficiait pour moitié environ aux ménages des 4èmes et 5èmes quintille en 2019.

La troisième partie dresse un panorama des ressources publiques à caractère environnemental, en s’appuyant sur la définition retenue à l’échelle internationale par Eurostat et l’OCDE, et en l’élargissant. Elle documente les impacts de la fiscalité énergétique et ses enjeux redistributifs sur les ménages, selon leur niveau de revenu ou leur zone d’habitation, et sur les entreprises, à partir des modèles développés par le Commissariat général au développement durable (CGDD). Elle présente également les différents dispositifs d’accompagnement des ménages dans la transition (aides à la rénovation, prime à la conversion, chèque énergie…) : en 2021, MaPrimeRénov’ a par exemple permis de recentrer les aides à la rénovation sur les ménages modestes et intermédiaires (plus de ¾ des montants bénéficient aux ménages des 3 premiers quintiles), alors que le CITE (et les aides « Habiter Mieux Agilité ») bénéficiait pour moitié environ aux ménages des 4èmes et 5èmes quintille en 2019.

Le budget vert

L’idée d'avoir un budget vert est née en décembre 20217 lors du One planet summit au cours duquel l’OCDE a lancé, avec le soutien de la France, le « Paris collaborative on Green Budgeting ».

Ce projet a pour vocation d’aider les États à développer une démarche de budgétisation environnementale. Le Parlement français en fait une obligation légale par la loi de finances du 28 décembre 2019 pour 2020.

Ce projet a pour vocation d’aider les États à développer une démarche de budgétisation environnementale. Le Parlement français en fait une obligation légale par la loi de finances du 28 décembre 2019 pour 2020.

La France a pris des engagements climatiques ambitieux lors des Accords de Paris en 2015. L’instauration d‘un Rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État permet de disposer d’un document unique, clair et accessible à tous pour vérifier que ces engagements soient traduits dans les choix budgétaires de l’État.

En 2019, une mission conjointe de l’Inspection générale des finances (IGF) et du Commissariat général à l’environnement et au développement durable (CGEDD) a donc été chargée d’établir une méthodologie robuste pour cet outil. En septembre 2020, le Gouvernement publie son premier budget vert en annexe du PLF 2021. La France devient alors le premier pays à faire aboutir sa démarche de budgétisation environnementale.

Partager cet article :

Commentaires

Il n'y a pas de commentaires pour le moment

Nos ressources pour les professionnels

EHPAD : Comment recruter en zone rurale ?

Témoignage - EHPAD Résidence La Sousto

Voir le témoignage

EHPAD : Comment faire face aux problématiques de recrutement ?

Témoignage - EHPAD Résidence L'Adagio

Voir le témoignageSur le même thème

Consultez les annonces en lien avec cette actualité

Professionnels du secteur

VISIBILITÉ, RÉFÉRENCEMENT, RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE

Découvrir les offres pour les pros